Lo scheletro d’una piramide, dentro una candela, una pila di giornali; si snoda sulla dislocazione di elementi essenziali “La nipote di Mubarak”, articola i suoi tempi sul lemme passaggio della luce nell’ombra.

“Alle persone, la gente, piace l’idea di amarsi fra loro” – è un monologo a rompere il silenzio, un flusso non indirizzato a guidare la voce dell’uomo seduto: coperto dal niqab, parla di morte e d’amore, della fallace illusione d’amare chi non si conosce.

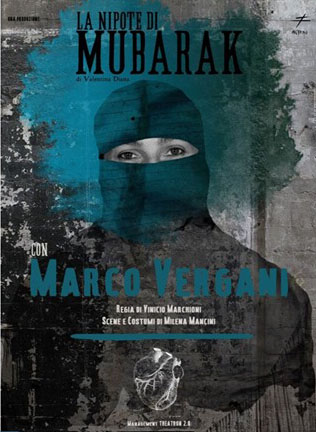

Terzo capitolo della “Trilogia dell’essenziale” di Valentina Diana, per la regia di Vinicio Marchioni, l’opera abiterà lo spazio del Teatro Studio Argot di Roma fino al 12 Ottobre presentandosi come feroce distillato di realtà, una realtà insabbiata, ignorata, dislocata dal fuoco egiziano alle pareti di un kebab di Milano.

Rimbombano i passi di Francesco, attraversano la sala; se in un primo tempo egli si limita ad interpretare se stesso, subito la sua voce si tinge di un’altra voce che con essa si alterna, quella di Abdul “dalla faccia gommosa, dagli occhi profondi”.

Abitacolo di aneddoti, snodo di convergenza per narrazioni dei passanti, il negozio si tramuta da luogo di passaggio a microspazio autentico; “ladro di storie”, anima curiosa, Abdul raccoglie i dolori degli altri senza soffermarsi sulla propria sofferenza: “Allah può ridurre tutto questo mondo alla taglia di un uccello” – dice Abdul- ma indicibili sono le misure di quella lontananza, la nostalgia che innesta il turbamento, il “buco di dolore”: chiedendo a quell’uomo la sua provenienza, Francesco scopre una lacerazione.

Uno strappo, un’offesa; è dalla voce del Ciddo, interrotta dal fumo, che Francesco solleva un velo: si parla di Egitto, di quella terra dove la gente è stanca, dove Mubarak persegue gli interessi di una casta, dove il presidente è solo un fantoccio di fronte alla noncuranza dell’Italia che vende alla sua terra le armi, i gasdotti.

Siamo protagonisti ignari di realtà che non conosciamo; la verità non fa in tempo ad imprimersi nel milanese che qualcosa di più grande va ad esacerbare il suo sbigottimento, “We are all Khaled Said”: Abdul è scomparso, suo figlio è morto.

Nel climax ossessivo e repentino, nel fragore che mischia autentico ed inespresso la realtà va ad impossessarsi dello spazio scenico, imprimendosi con una crudezza tale da valicare i limiti della finzione: strumento vivo d’un contesto più grande, il teatro si fa carne denudando l’autenticità tragica di morti senza faccia.

I morti sono come numeri, bruciacchiati, seviziati per volere di un potere esecutivo che li vuole come formiche; è dalla voce urlante di Marco Vergani che di colpo si ribaltano le lontananze, uno spazio fino ad allora delocalizzato dal nostro immaginario si imprime nella sua nitidezza nel suo sangue.

Valicando le pareti dello spazio scenico, evitando di sovraffollare il luogo dell’azione, l’opera si fa grido, esortazione: forse ora Abdul è al centro di una piazza e grida: ”Questo è il mio mondo, questa è la mia rivoluzione!”