Al Teatro dell’Opera di Roma la prima italiana della Adriana Mater di Kaija Saariaho

C’è la guerra sul palco dell’Opera di Roma. Mentre infuria fuori, ai confini di questa vecchia Europa sempre più in crisi di coscienza e d’anima, la guerra arriva al Costanzi con l’Adriana Mater di Kaija Saariaho, che la scrisse nel 2006, a cinque anni dall’11 settembre e a circa una decina dalle guerre in Jugoslavia, sul libretto di Amin Maalouf.

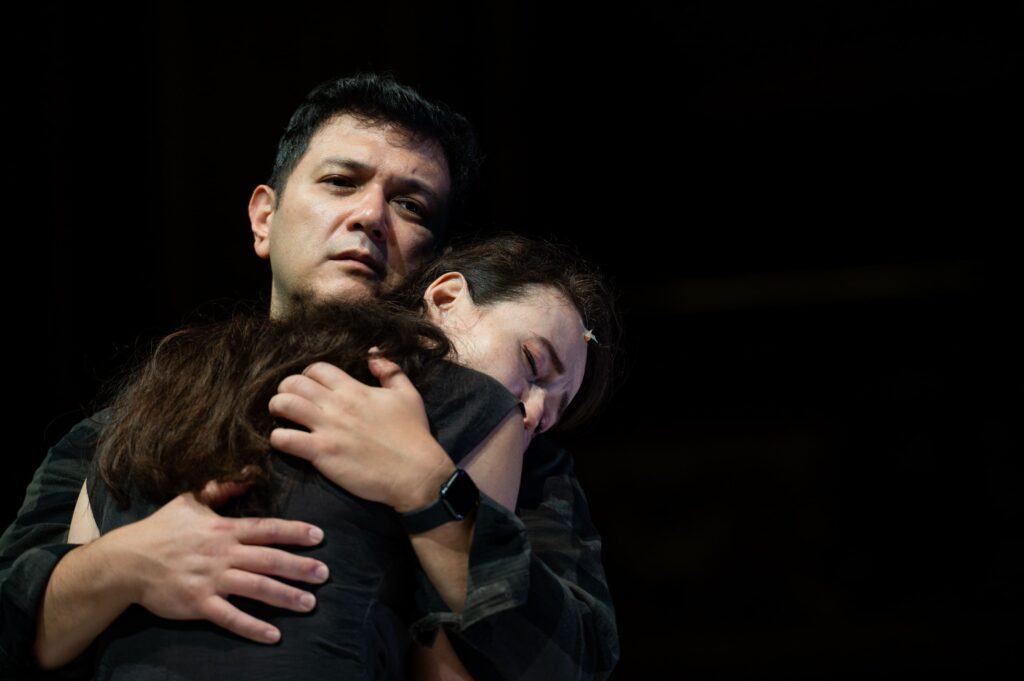

Axelle Fanyo e Fleur Barron

Oggi, due decenni più tardi, Adriana, donna e madre, vittima della guerra e della violenza più terribile, potrebbe essere una donna Ucraina o Palestinese, o di qualsiasi altro paese in guerra nel mondo che si chiede moderno e che, invece, è sempre più sofferenza che altro. A portarla in Italia per la prima volta è la regia di Peter Sellars, accompagnato dai costumi di Camille Assaf, che tratteggiano personaggi semplici ed estremamente attuali, senza esagerazioni che si allontanerebbero dall’idea posta alla base dell’opera di Saariaho.

L’Orchestra dell’Opera di Roma, diretta con incisività da un potente Ernest Martínez Izquierdo, e il coro sono sul palco, non c’è nessuna scenografia, gli interpreti si muovono tra la pedana posta davanti al palco e quella centrare, tra orchestra e coro. La guerra si sente attraverso il lavoro musicale di Saariho. È la musica a raccontare l’ansia, l’angoscia, la paura. Non ci sono suoni aggiuntivi – bombe, aerei, urla – né immagini evocative, non è l’occhio che percepisce la situazione in cui si trovano i quattro protagonisti. A dare il senso della scena è un gioco di luci messo su dal lavoro di Ben Zamora. Luci che variano dal rosso al giallo, fino all’azzurro, di fatto rimarcando gli stati d’animo dei quattro personaggi in scena. I colori bastano per raccontare la paura, la cattiveria, la speranza.

Dall’altro lato, però, la sensazione è che questa musica, così imponente, così capace di raccontare anche da sola, non s’accordi sempre col canto dei protagonisti – a differenza di quel che invece avviene nei momenti corali, affidati all’ottimo coro dell’Opera di Roma, sempre diretto da Ciro Visco – rimanendo di fatto più colonna sonora che accompagnamento, similmente a quanto accade con opere diverse da quelle della tradizione italiana. Una differenza che il pubblico della penisola potrebbe non apprezzare né comprendere subito, e che può far storcere qualche naso e qualche orecchio, almeno nei primissimi minuti.

Questa discrepanza non viene però posta quale limite all’apprezzabilità del bel canto degli interpreti, a cominciare da quello di Axelle Fanyo nel ruolo di Refka, sorella della protagonista, un po’ grillo parlante e un po’ anima che si sente in colpa, convinta d’aver lasciato Adriana sola e quindi d’esser responsabile della violenza subita. La sua voce è cristallina, canta la razionalità nella situazione di dolore e preoccupazione in cui si trovano le due donne, prima per la guerra e poi per la vendetta.

Accanto a lei l’Adriana di Fleur Barron, una protagonista che cerca di dare un senso a quel che l’è accaduto. Non ha la razionalità di Refka, ma non vuol neanche vendicarsi del male subito. Non è una santa, non è un’eroina, è l’essere umano che cerca una spiegazione, una ragione, un senso al proprio dolore, pur non avendo forse neanche tutti gli strumenti necessari ad andare così in profondità. E questa umanità semplice, che vorrebbe capire ma forse non può farlo, è ben resa dal canto di Barron, dalla sua Adriana, prima giovanissima e poi donna adulta, madre sì ma per dolore. C’è da qualche parte un’altra vita che non avrà mai, un uomo che ama, un figlio voluto, ma non è quella che le è capitata. Mater perché ha procreato, messo al mondo, dato alla vita. Mater che non sa se ha amato davvero quel bambino, quel sangue sporco del violentatore che si è mischiato al suo, sì, ma quanto? È una miscela perfetta? C’è una prevaricazione di un gene sull’altro? Metà vittima, metà carnefice, è questo suo figlio Yonas?

Yonas, questo ragazzo giovanissimo destinato a scoprire il dramma da cui è nato, è interpretato da un Nicholas Phan, la cui intensità canora dona al personaggio tutta la rabbia possibile. Di lui vediamo solo questo, non c’è un preambolo di normalità, non sappiamo chi sia stato Yonas dalla nascita alla scoperta del suo concepimento. Sono solo le parole della zia Refka a dirci che no, normalmente non sarebbe così, di solito è un ragazzo pacato, tutta quella rabbia non gli appartiene.

Possiamo immaginare, con un po’ di fantasia e conoscenza del mondo, che la guerra ha accompagnato l’inizio della vita di Yonas, che è qualcosa che fa parte di lui in modo atavico, presente ma lontano, almeno fino alla scoperta della violenza e della figura di Tsargo. E la contrapposizione tra padre e figlio – così li vuole la genetica, ma la vita è altra cosa – è chiara: c’è chi il male sceglie di compierlo, c’è chi sembra invece destinato a farlo ma riesce a fermarsi prima.

Christopher Purves dà quindi vita a questo Tsargo che passa da uomo crudele a misero, privato di tutto, per fino della vista, forse ultimo regalo fattogli dal destino che non vuole veda quanto male ha commesso.

Il passaggio è musicalmente potente, sembra quasi siano due persone diverse a porre in scena quest’uomo prima così diabolico e poi capace di scatenare solamente sensazioni di pena. E Purves con la sua interpretazione riesce in entrambi i momenti, come se i personaggi richiestigli fossero due. Non è il male e il bene, non è buono il vecchio Tsargo. Sono il male e la desolazione, il male e il nulla. Ma in scena anche il nulla, se richiesto, deve esistere. Un paradosso artistico, la necessità di sapersi mettere a disposizione di un personaggio che rappresenta il niente di una vita che finisce nella polvere della strada, nella maledizione di chi ti ha conosciuto, nel dolore di chi deve uscire dall’inferno che hai creato.

Per i melomani legati alla tradizione, ai testi centenari e alle loro rappresentazioni filologiche, l’Adriana Mater rappresenta una sfida. Bisogna provare, per quanto possibile, a staccarsi dall’idea d’opera ottocentesca o di primo Novecento, a immaginare quest’arte catapultata nel mondo nuovo. Perché gli stimoli artistici e umani di compositori e librettisti contemporanei, maggiori rispetto ai precedenti, esistono e hanno un valore, con la conseguenza di non esser sempre facilmente compresi dai puristi.

Nicholas Phan e Fleur Barron

Tutta l’arte e la tecnologia che intercorrono tra un Puccini e una Saariaho hanno un peso nel lavoro di quest’ultima, e ben venga che la musica e l’opera camminino accanto al mondo che progredisce.

Eppure, se la Tosca può parlarci ancora adesso, a due secoli da quando è stata ambientata e un da quando è stata scritta, perché la lirica del XXI secolo dovrebbe tanto spaventarci? È la musica che parla, e quella di Saariaho, figlia del suo tempo, punta a raccontare l’universale storia delle vittime in guerra, e questo al di là del rapporto musica-canto che si avvicina più alla tradizione russa che a quella mitteleuropea. Una storia universale che non accenna a finire. E di tutte le riflessioni possibili sul confronto tra moderno e antico forse è questa quella che più a lungo dovrebbe sostare nelle nostre menti.

________________________

Adriana Mater – Libretto di Amin Maalouf – Musica: Kaija Saariaho – – Direttore: Ernest Martínez Izquierdo – Regia: Peter Sellars – Cast: Fleur Barron (Adriana), Axelle Fanyo (Refka), Nicholas Phan( Yonas ), Christopher Purves (Tsargo) – Maestro del Coro Ciro Visco – Costumi Camille Assaf – Luci Ben Zamora- Sound designer Timo Kurkikangas – Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma – Nuovo allestimento Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con The San Francisco Symphony – Teatro dell’Opera dal 9 al 16 ottobre 2025

Foto di scena: ©Fabrizio Sansoni