La grazia e la lingua: queste le due principali attrattive di questo spettacolo che Saverio La Ruina sta portando in giro per l’Italia da un po’ di tempo, in questi giorni rappresentato al Teatro Basilica di Roma.

L’attore-autore-regista è uno dei più premiati e attivi esponenti del teatro contemporaneo, si direbbe meridionale, se non fosse che i suoi lavori trovano palco e applausi un po’ dappertutto, incluso l’estero.

La grazia e la lingua, si diceva. Saverio La Ruina racconta con misura e delicatezza tutto il suo percorso di crescita (ma non di emancipazione, se con il termine si intende una cesura decisa), dalla nativa provincia di Castrovillari.

In un ordito narrativo fitto di nomi e immagini, in una lingua che fatichi al principio a collocare foneticamente (a specchio con quella stessa esitazione geografica dei luoghi evocati, l’area del Monte Pollino, divisa tra Calabria e Lucania, disposta a simmetrica distanza tra Ionio e Tirreno) vengono letteralmente resuscitati personaggi, luoghi e situazioni di un tempo andato, a misurare l’incolmabile (e forse incomprensibile) distanza con la contemporaneità, fatta di centri commerciali e siccità sociale.

Non scomoda grandi discorsi Saverio La Ruina, non lascia spazio ai temi macroeconomici o alle teorizzazioni sociologiche, e quando si allude alla politica lo si fa con ritegno, quasi a giustificarsi per il tempo speso nelle distrazioni avventizie dall’unico tema veramente degno di nota: la costruzione del sé, con riguardo speciale al proprio passato.

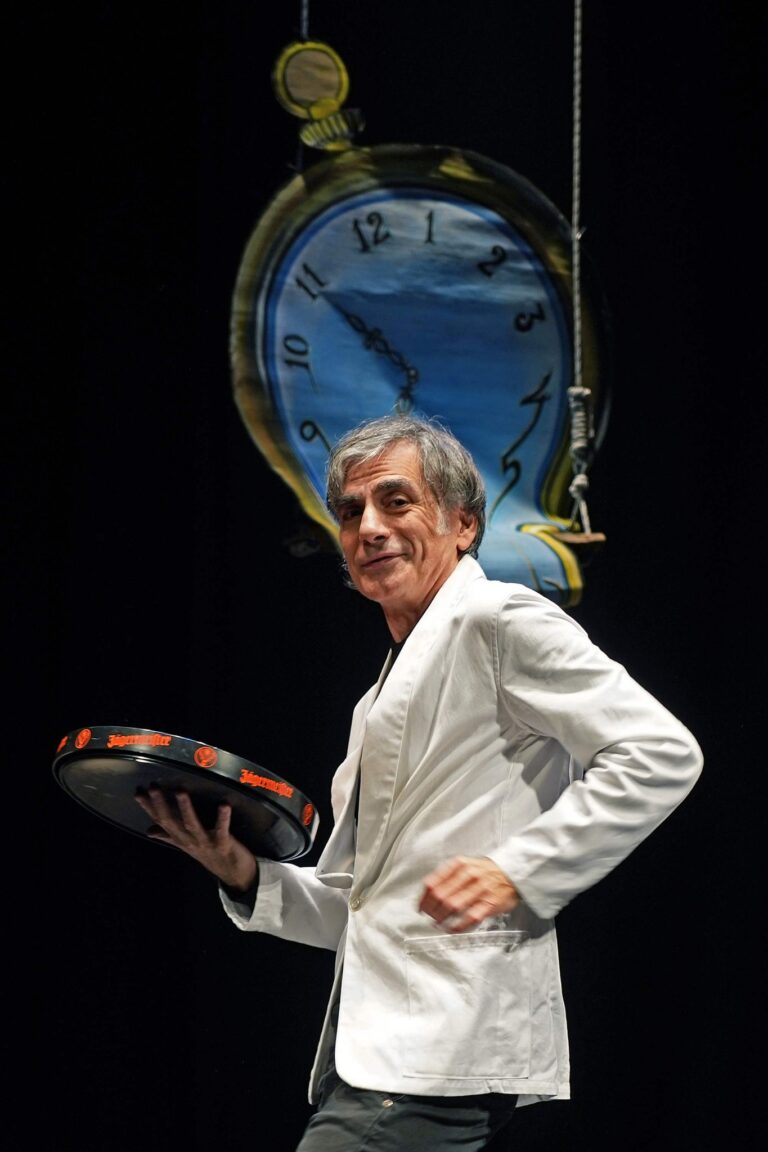

E il passato che conta prende il luogo di una strada, Via del Popolo, appunto, un tracciato di poche centinaia di metri, laddove si manifestava tutta l’offerta vitale di quella comunità, dove la famiglia aveva acquistato un bar e dove tutto accadeva, dai primi amori alle passioni politiche. Una strada che diventa palcoscenico della memoria, dove il tempo –il vero protagonista di questo racconto- restituisce la propria vera natura di dimensione relativa e molle, come l’orologio di Dalì, che pende dall’alto della scena, misurando a una manciata di minuti –oggi, a comunità scomparsa- il tempo per percorrerla, quando una volta, negli Anni Sessanta, quel cuore pulsante di vita, richiedeva un tempo ben più lungo per attraversare tutta l’umanità sparsa che sporgeva o si accalcava a margine di quelle laboriosità che chiamavamo negozi di strada o rivendite al minuto, prima di lasciarci sedurre dalle concentrazioni merceologiche dell’oggi.

E se lì pulsava la vita, a dirigerla non poteva che esserci un padre, continuamente presente nel delicato racconto di La Ruina. Un padre tutto rimproveri e castighi, autoritario come sapeva essere un adulto degli Anni Sessanta, ma anche identità e formazione, che si merita tutto il risarcimento della gratitudine e dell’affetto da parte del figlio, in visita ideale in quella riedizione di Spoon River dove è agìto il racconto: a terra una filiera di “lumini” a metaforizzare il cimitero del paese, dove le lapidi di buoni e cattivi aiutano a riesumare ricordi, interiorità, ma soprattutto nostalgie per noi che ci riconosciamo in quella narrazione.