Dalle atellane all’eredità raccolta da Eduardo

Mentre Napoli festeggia i suoi 2500 anni con eventi, spettacoli e mostre, Pulcinella non è solo un invitato ma un simbolo centrale della cultura napoletana che partecipa attivamente alle celebrazioni. E’ un elemento fondamentale e inseparabile della storia e dell’identità partenopea, rappresentando il carattere, i vizi e le virtù del popolo.

Antonio Petito il re dei Pulcinella

E’ una delle principali maschere della Commedia dell’Arte, emblema di una comicità primordiale. Nata ufficialmente nel 1609 dall’estro artistico di Silvio Fiorillo, attore e commediografo di origini capuane, la maschera di Pulcinella risultò fin dal primo momento una perfetta incarnazione della spontaneità partenopea libera, spensierata, disincantata e giuliva. Personaggio capace di oscillare tra l’ingenuità infantile e la furbizia gioiosa, è la personificazione comica dell’anima popolaresca e di tutti i suoi istinti. Dal XVII secolo in poi questa maschera è stata adottata anche nei teatri tradizionali di molti Paesi europei e di ampie aree regionali italiane. Fu tratteggiato inizialmente come un personaggio gobbo e allampanato, con camiciotto e calzoni bianchi da facchino, cappello bicorno, baffi e barba; ma già alla fine del Seicento il suo volto fu pulito e il cappello prese la forma di un pan di zucchero. Il suo costume moderno (sotto il camicione bianco, una calzamaglia rossa sporgeva al collo, ai polsi e alle caviglie) fu ideato nell’Ottocento da Antonio Petito.

Le reali origini del personaggio sono molto più antiche. Varie, ad esempio, le tesi intorno all’origine del nome: per alcuni linguisti il suo nome deriverebbe da Pulcinello (ossia “piccolo pulcino con naso aquilino”), c’è poi chi sostiene che il nome, in realtà, deriverebbe da un contadino di Acerra, un certo Puccio D’Aniello, che nel ‘600 si unì come “comico-buffone” ad una compagnia di girovaghi. Alcuni studiosi, come Anton Giulio Bragaglia, hanno sostenuto che la maschera di Pulcinella sia la sintesi di una lunga e secolare tradizione teatrale, che affonda le sue radici nelle atellane e in particolare nella maschera del Maccus, un personaggio grottesco che rappresentava nel teatro comico latino ora il sileno ora il satiro, in qualche caso anche il servo con un lungo naso e la faccia bitorzoluta.

Altri ancora, come il filologo classico tedesco Albrecht Dieterich, ne hanno fatto risalire l’origine ad un altro personaggio delle atellane: Kikirrus, una maschera teriomorfa (dall’aspetto di un animale) il cui nome richiama lo squillante verso del gallo. Sta di fatto, comunque, che Pulcinella cominciò ad apparire insieme ad altri personaggi (Coviello, Vertolino, Tartaglia) nei teatri napoletani del ‘600, in occasione delle rappresentazioni carnevalesche e persino negli Oratori sacri che avevano luogo nelle chiese napoletane, dove, accanto ai personaggi biblici, andavano lentamente affermandosi tipi comici, satirici e irriverenti. Presente dunque nelle maggiori rappresentazioni popolari, Pulcinella immediatamente conquistò la simpatia dei napoletani, diventando immortale, la più grande maschera italiana di sempre, grazie anche all’interpretazione di Altavilla, Cammarano e di Petito, nonché di una lunga schiera di attori del repertorio classico-popolare, che nel corso del tempo si affermarono con questo personaggio unico e multiforme.

Tra il XVII e il XIX secolo si sviluppò, attorno alla maschera di Pulcinella, un particolare repertorio teatrale: la pulcinellata. Fu un genere, sorto in seguito ad una consuetudine recitativa già in atto, che comprendeva brevi frammenti comici talvolta anche musicali (lazzi, frottole, canzoni) oppure composizioni sceniche più elaborate (farse, commedie, opere buffe). Pulcinella vi entrò a far parte per lo più come protagonista, solo o con altri personaggi, conferendo un tono particolare alla comicità dei testi, assai sbrigliati e istintivi, affidati totalmente alla mimica facciale e alle battute efficaci e fulminanti. Da questo periodo in poi altri Pulcinella celebri, oltre a Silvio Fiorillo, furono: Andrea Calcese (detto Andrea Ciuccio), Ciccio Baldo e i suoi allievi Mattia Barra e Michelangelo Fracanzano. Quest’ultimo fu il primo che lo portò sulle scene francesi, debuttando il 1° ottobre 1685 a Fontainebleau e presentando a quella Corte il famoso personaggio diventato per l’occasione Polichenelle.

Una famiglia teatrale che divenne celebre impersonando la maschera di Pulcinella fu quella dei Cammarano. Vincenzo Cammarano (detto Giancola), siciliano di nascita ma napoletano d’adozione, fu un Pulcinella molto amato dal popolo partenopeo e persino dal re Ferdinando IV, che egli spesso sbeffeggiava, attribuendogli il nomignolo di Re Nasone. Alla sua morte, avvenuta nel 1802, Filippo Cammarano, il figlio di Vincenzo, indossò il bianco camicione. A questo personaggio Filippo aggiunse altri elementi, trasformando il servo sciocco in una maschera più spregiudicata e scaltra. Si distinse fin da subito per il suo modo di recitare molto popolare, facendosi così apprezzare sia dai napoletani più veraci che dalla corte dei Borbone, diventando addirittura il beniamino del re Ferdinando II. Il terzo Pulcinella della famiglia Cammarano fu Giuseppe, nato in Sicilia nel 1766, pittore, professore di Belle Arti, che rappresentò per lunghi anni Pulcinella nel Teatro Sanseverino, con una compagnia da lui diretta. Un altro attore-autore fondamentale per l’interpretazione di questa maschera fu Pasquale Altavilla, un artista eclettico che si fece notare per la grande attenzione ai fenomeni sociali e di costume, e soprattutto per il grande realismo comico.

Infatti, l’intreccio delle sue commedie era ricavato dalla cronaca quotidiana locale da cui Altavilla riusciva a trarre una comicità chiassosa e irriverente – servendosi sempre della maschera di Pulcinella – che divertiva molto il pubblico. Antonio Petito fu, invece, il più famoso, il più prolifico e longevo Pulcinella dell’800, a lui si devono numerosissime innovazioni e invenzioni: oltre ad indossare un maglione rosso al disotto del camicione per difendersi dai reumatismi, Petito vi sovrappose elementi di abbigliamento militare o borghese (redingote, parrucca, cilindro ecc.), al fine di adeguare il generico costume bianco ai diversi personaggi. Antonio Petito, con la sua interpretazione, cambiò radicalmente la natura di questa maschera: Pulcinella diventò un personaggio profondamente umano, più comico che ridicolo, e non si esprimeva in un dialetto incomprensibile e maccheronico, ma con espressioni quasi borghesi e con parole francesi e italiane. Pulcinella crebbe così di importanza, conquistando di diritto un posto nella storia del teatro e divenendo una maschera universale.

Alla morte di Antonio Petito, avvenuta il 24 marzo 1876, l’attore Giuseppe De Martino venne scelto come suo successore, debuttando, a soli 22 anni, il 30 marzo al Teatro San Carlino con la commedia di Giacomo Marulli Pulcinella che fa tricchi-tracche e la farsa Pulcinella ‘mbrugliato nfra nu cappiello, nu pazzo, nu rilorgio e nu rilorgiaro. Tuttavia, nonostante il successo ottenuto (anche perché con la maschera sul volto De Martino somigliava al suo predecessore), Pulcinella fu presto messo in ombra da un nuovo personaggio creato dall’attore e commediografo Eduardo Scarpetta: Felice Sciosciammocca. Lo scopo di Scarpetta era quello di far apprezzare il nuovo tipo comico da lui creato, ponendolo come superamento del repertorio tradizionale: nel suo nuovo teatro senza maschere, don Felice Sciosciammocca sostituì Pulcinella.

Nel 1881, in polemica con Scarpetta che trionfava al San Carlino, Davide Petito, attore e fratello del celebre Antonio, rappresentò una commedia-protesta di Domenico Jaccarino Na mazziata morale fatta da Pulecenella Cetrulo a Don Felice Sciosciammocca. La recita provocò gran stupore in città e Scarpetta rispose, a sua volta, con una rappresentazione speciale con lo scopo di avvalorare il proprio repertorio mettendo in scena, uno dopo l’altro a confronto ,’Nu surdato ‘mbriaco dinto a lu vascio de la sié Stella di Filippo Cammarano, seguito da Duje marite ‘mbrugliune, una sua commedia. Il confronto sancì la decisa superiorità del suo testo e con tale trionfo dimostrò come le pulcinellate sancarliniane fossero ormai superate.

Ciò nonostante, la maschera di Pulcinella e il suo repertorio non sparirono del tutto dalle scene. Infatti, tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo diversi altri interpreti della maschera cominciarono a farsi notare tra Napoli e Roma; alcuni si esibivano nei teatrini rionali (come il Pulcinella Francesco De Marco), altri, come Salvatore De Muto, lavoravano in tutti i teatri italiani, riportando la maschera di Fiorillo agli antichi fasti. De Muto, chirurgo mancato e artista per passione, debuttò a Napoli nel 1901. Interprete argutissimo di Pulcinella, nel 1913 ottenne l’investitura ufficiale da parte di Giuseppe De Martino, ricevendo quindi l’eredità della celebre maschera.

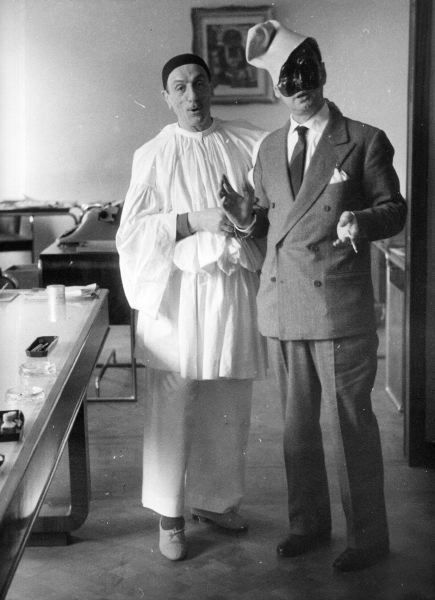

Dopo aver ottenuto un grande successo nei teatri popolari cittadini, dal 1921 cominciò ad apparire davanti alle platee delle sale più importanti, con la compagnia della Rievocazione della Commedia sancarliniana da lui formata. Vestì i panni di Pulcinella ininterrottamente fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, poi cadde nel dimenticatoio, finché Eduardo De Filippo non lo chiamò all’inaugurazione del Teatro San Ferdinando come consulente artistico. In quella circostanza, Eduardo rappresentò un testo di Antonio Petito, Palummella zompa e vola, nel quale si misurò per la prima volta con il personaggio di Pulcinella.

Eduardo in camerino con il giornalista e scrittore Salvato Cappelli (Teatro San Ferdinando, 22 gennaio 1954)

Nel giorno del debutto, il 22 gennaio 1954, Eduardo chiamò sul palcoscenico Salvatore De Muto, e questi, alla presenza di un pubblico plaudente, gli donò, secondo l’antica tradizione, la sua vecchia maschera di cuoio nero. Il ruolo di Pulcinella fu interpretato con maestria anche da Ettore Petrolini (Pulcinella guardiano di donne, 1926), Achille Millo (Pulcinella che va cercando la sua fortuna per Napoli, 1958), Nino Taranto (La fucilazione di Pulcinella, 1973) e Gianni Crosio, l’ultimo grande interprete della maschera napoletana

In copertina: Pulcinella, disegno di Giuseppe Cavarretta (1803)