L’elemento razionale scientifico affrontato artisticamente nel teatro e nel cinema

A teatro, come nel cinema, si parla di narrazione, poesia, storie vere o inventate, ma vi è anche spazio per gli elementi logico-matematici e scientifici.

1Nel teatro sono ancora poche le sperimentazioni drammaturgiche nel campo scientifico, ma molteplici sono senz’altro le trasposizioni cinematografiche delle più grandi scoperte scientifiche che hanno cambiato radicalmente il percorso umano.

Nel contesto teatrale è da ricordare Copenaghen del drammaturgo britannico Michael Frayn sull’incontro realmente accaduto a Copenaghen nel 1941 fra le tre grandi menti brillanti della fisica contemporanea quali Niels Boher, sua moglie Margrethe e Werner Heisenberg, l’allievo di Boher, sul tema acceso dell’utilizzo dell’energia atomica per scopi bellici e di tutte le conseguenze e le scelte etiche da mettere a tavolino. Lo spettacolo ha debuttato nel 1998 alla Royal National Theatre di Londra, ma da ricordare, fra le tante rappresentazioni, la versione italiana per la regia di Mauro Avogadro con le presenze sceniche di Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i tre protagonisti risultano inquieti e dediti alle teorie e deduzioni fisiche che la situazione richiede, senza dimenticare quelli che potrebbero essere i rischi che comporterebbero le innumerevoli tesi e conclusioni dei tre scienziati sulla questione degli armamenti nucleari. Qual è il limite possibile in cui la scienza potrebbe spingersi senza commettere errori fatali? Si possono eliminare le componenti politiche, filosofiche ed esistenziali dalle teorie scientifiche? Una situazione di cui non se ne viene a capo, se non con delle conseguenze finali irrevocabili e disastrose.

Diametralmente opposti sono invece gli schieramenti e le convinzioni riportate nel film Oppenheimer, omonimo film del 2023 del celebre regista Christopher Nolan sulla storia di Julius Robert Oppenheimer (interpretato da Cillian Murphy) che ha messo a disposizione il suo strumento di distruzione come la bomba atomica nelle mani del governo americano. Scienziato di origine ebraica ma nativo americano, si schiera contro il regime nazista per aderire nel 1945 al Piano Manhattan per aiutare l’America a diventare una delle potenze egemoniche più temibili del mondo. Nel film, Nolan attraverso suoni assordanti ed immagini spaventose, amplifica il senso di angoscia e di terrore delle sperimentazioni sul campo di Oppenheimer per la creazione della bomba atomica. Le fiamme incandescenti e il rimbombo dell’esplosioni vengono amplificate al fine di spaventare gli spettatori e metterli al corrente della presenza pericolosa e oscura della bomba atomica, facendo così da preambolo di terribili presagi come i bombardamenti in Giappone nel 1945, poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, con disastri umani e ambientali irreversibili.

Nel personaggio di Oppenheimer, a differenza dei tre scienziati di Copenaghen, si intravede una consapevolezza nelle scelte, soprattutto nello schieramento radicale contro il Nazismo, preferenze che lo porteranno a subire un processo nel 1954, durante la Guerra Fredda, poiché sospettato di avere simpatie per il Comunismo e di aver avuto relazioni con personalità filo-comuniste oltre che ad essersi opposto alla Bomba H, la terrificante e la più distruttiva bomba all’idrogeno mai creata dall’uomo.

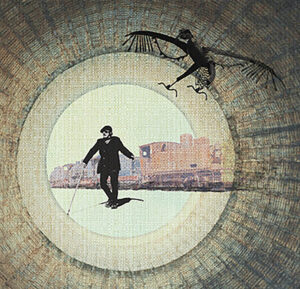

Ma in numerosi film, il cinema ha contribuito a ricordare molteplici personaggi che hanno scritto la storia della Fisica, della Matematica e della Scienza. Uno fra tutti è John Forbes Nash Jr. in A beautiful mind, film del 2001 diretto da Ron Howard con Russell Crowe e Jennifer Connelly. E’ la storia toccante e travagliata del matematico americano, dei suoi infiniti contributi alla scienza dei numeri e alla sua inguaribile schizofrenia, dove quest’ultima lo ha a lungo persuaso ad avere amici immaginari ed affari segreti con il governo americano. Ma tutto questo non gli ha certo impedito di guadagnarsi il Premio Nobel per l’economia nel 1994 con i suoi studi della matematica applicata alla sua Teoria dei giochi. Nel film, si mette a nudo l’uomo con le sue debolezze, fragilità, infinite paure e la sua ossessione per la matematica al limite del maniacale. Profilo decisamente opposto all’attitudine cinica di Oppenheimer.

Molti sono i riferimenti del cinema alla scienza: come si può non citare la storia biografica dell’uomo delle stelle che ha teorizzato i buchi neri, la cosmologia quantistica e l’origine dell’Universo come Stephen Hawking, raccontato nel film La teoria del tutto del 2014 con la regia di James Marsh e con l’indimenticabile interpretazione di Eddy Redmayne o la storia quasi sconosciuta del matematico indiano Srinivasa Aiyangar Ramanujan del film uscito nel 2015 L’uomo che vide l’infinito di Matthew Brown, con due magistrali Dev Patel e Jeremy Irons.

La scienza, il cinema ed il teatro sono coinvolti anche loro in una equazione incalcolabile che coinvolge l’infinito contributo di grandi sapienti della materia scientifica, resi indimenticabili dal magico binomio del cinema e del teatro.