Dalle gemelle Kessler a Norma Desmond: quando lo spettacolo crea miti immortali e destini fragili.

Quando Ennio Flaiano, lo sceneggiatore principe del cinema italiano, le vide ballare per la prima volta in televisione — quelle gambe lunghissime fasciate di seta, come ricordava Aldo Grasso — esclamò: «Quattro gambe con una testa». Erano Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che avrebbero segnato per sempre l’immaginario di una televisione italiana che oggi non esiste più.

A 89 anni, le due icone hanno scelto ancora una volta di partire insieme per l’ultimo viaggio della loro vita. Una vita trascorsa tra palcoscenici, coreografie, telecamere, successi, amori e ricordi custoditi nella loro casa immersa nella Baviera.

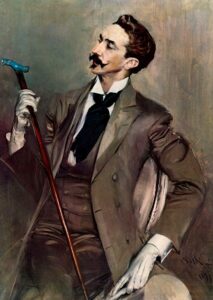

Alte, eleganti, bionde e straordinariamente talentuose, le Kessler dominarono i palchi televisivi diretti da Antonello Falqui, incarnando la mitologia del balletto in programmi entrati nella storia: Gran Varietà, Milleluci, Studio Uno, veri e propri “master” del varietà, guidati da stelle come Mina e Raffaella Carrà. Per anni furono il simbolo delle “straniere” che affascinavano il pubblico italiano, alla pari se non oltre delle celebri Bluebell londinesi.

Chiara Maffioletti, sul Corriere della Sera, le ha definite “femministe eleganti”: donne capaci di sfidare la morale rigida dell’Italia degli anni Sessanta con gambe da sogno e un talento che cambiò il costume del Paese. Con le coreografie di Don Lurio e il celebre Dadaumpa, conquistarono il pubblico non solo con la bellezza, ma con bravura, sorrisi, voce ed eleganza.

Stanche di essere trattate come icone viventi, scelsero di allontanarsi volontariamente dalle scene, con lo stesso garbo che aveva caratterizzato tutta la loro carriera e le loro storie personali: Ellen accanto a Umberto Orsini e, negli anni ’50, a Burt Lancaster; Alice legata per lungo tempo al cantante Marcel Amont e poi all’attore Enrico Maria Salerno. Lasciarono i riflettori senza nostalgia, ballando e cantando un ultimo, inossidabile Dadaumpa.

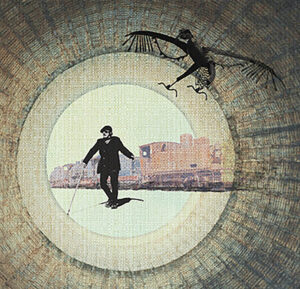

E a proposito di dive immortali, torna al cinema in versione restaurata 4K Viale del tramonto(Sunset Boulevard), il capolavoro di Billy Wilder del 1950 che per la prima volta mostrò allo spettatore il lato oscuro di Hollywood, riflettendo sulla sua stessa industria fatta di illusioni, sogni e crudeltà.

«Io sono sempre grande. È il cinema che è diventato piccolo», dice Gloria Swanson al giovane sceneggiatore interpretato da William Holden. Quella battuta è diventata la dichiarazione d’identità non solo della protagonista Norma Desmond, ma dell’intero film: un manifesto lucidissimo e spietato.

In occasione del 75° anniversario, dal 10 novembre il film torna nelle sale grazie alla Cineteca di Bologna, in una nuova versione restaurata dalla Paramount, la casa di produzione che ne rese possibile la diffusione mondiale.

Quella frase, pronunciata da una diva del muto scivolata nella depressione e nella follia, racchiude alla perfezione l’anima cinica della vecchia Hollywood. Viale del tramonto è infatti un film che smaschera un’intera industria costruita sul rendimento, sugli incassi, su un sistema che non riceve un dollaro dallo Stato e che, negli anni d’oro, era seconda per fatturato solo alla General Motors. In quel mondo spietato, l’artista è al tempo stesso prodotto e sacrificio, destinato a essere esaltato finché utile e dimenticato subito dopo.

Norma Desmond — diva del muto emarginata dall’avvento del sonoro — diventa così il simbolo di tutte le ombre di Hollywood: solitudine, ossessione dell’immagine, paura dell’oblio. Un destino che, in forme diverse, ha travolto star come James Dean, Marilyn Monroe, John Belushi e Robin Williams, vittime di un sistema capace di creare idoli con la stessa rapidità con cui li distrugge. Norma non è solo un personaggio: è il ritratto feroce e lucidissimo di un’industria che si nutre di sogni, ma sopravvive grazie alle sue macerie.

Viale del tramonto è un film crudele e beffardo, costruito come un racconto gotico dove passato e presente si confondono, e in cui l’illusione di un amore impossibile conduce alla tragedia. Il destino del giovane sceneggiatore che, per caso, finisce nella villa di Norma Desmond è lo specchio perfetto di un’industria che si nutre di giovinezza e poi la consuma.

Billy Wilder raccontò molti anni dopo, in una lunga intervista a Cameron Crowe, che inizialmente il film doveva essere una commedia scritta per Mae West. Quando l’attrice rifiutò, così come Mary Pickford, fu George Cukor a suggerire il nome di Gloria Swanson: una diva sul viale del tramonto nella vita come sullo schermo.

Il provino fu breve: la Swanson recitò la scena in cui Norma, furiosa, rivendica la propria grandezza. Wilder raccontò che in quell’istante il film era già nato. La Swanson che vinse l’Oscar lavorò al minimo salariale, meno di Holden, e il ruolo del protagonista maschile era stato inizialmente affidato a Montgomery Clift, che si ritirò a pochi giorni dall’inizio delle riprese per evitare scandali legati alla sua relazione con una donna molto più anziana.

«Il pubblico è volubile – disse Wilder – va catturato alla gola fin dall’inizio». E nulla cattura più di Norma Desmond che sussurra, in un delirio di grandezza: «Sono ancora la più grande. È il cinema che è diventato piccolo».

Le Kessler e Norma Desmond appartengono a due mondi diversi, ma condividono lo stesso destino simbolico: attraversare un universo di luci e di ombre, di gloria e di smarrimento, di artificio e di verità.

E come il Sunset Boulevard reale, strada-mito che taglia Hollywood da est a ovest, continuano a rappresentare una parte indelebile della storia dello spettacolo: quella che non tramonta mai davvero