Il 17 giugno di quarantuno anni fa le voci di alcuni “pentiti” trascinano il nome di Enzo Tortora nel vortice di una realtà parallela, un profondo pozzo nero chiamato (in)giustizia.

17 giugno 1983. Sono circa le 4 del mattino. Roma è avvolta nel silenzio irreale del sonno.

Enzo Tortora alloggia, come sempre, all’hotel Plaza. È a Roma perché sta registrando un programma politico per Rete 4, Italia Parla.

Sente bussare insistentemente alla porta. Si sveglia di soprassalto.

«Chi è?»

«Carabinieri»

È l’inizio di un incubo che lo accompagnerà per quattro lunghissimi, ignobili, indecorosi anni con l’accusa di associazione di stampo mafioso volta al traffico di droga e di armi nell’ambito della Nuova Camorra Organizzata.

«Entrarono di corsa e si misero immediatamente a rovistare la camera. Spalancarono l’armadio, aprirono una valigia, si impossessarono di un’agenda telefonica.

[…] Io, fermo in mezzo alla camera, guardavo stupefatto.

“Ma cosa fate?” chiesi. “Perché state mettendo tutto sottosopra?”

Risposero solo che avevano avuto l’ordine di perquisire la mia stanza e di sequestrare tutto»

I carabinieri lo conducono nella loro sede di via in Selci. Tortora ha un mancamento: la pressione è altissima, gli gira la testa. Riesce, infine, a chiamare i suoi familiari e si rende conto che la notizia li ha già raggiunti. È tutto assurdamente, dolorosamente irreale.

Dopo le formalità di identificazione devono trasportarlo in manette a Regina Coeli. Non ci vorrebbe molto, data l’ora, eppure attendono, lasciano passare del tempo. Perché?

«Un attimo dopo capii cosa aspettavano. Aspettavano che arrivasse il pullman della televisione con gli operatori. Aspettavano che ci fosse un bel po’ di gente; anzi tanta gente. E, alla fine, comparvero due carabinieri in divisa, con la camicia kaki e la bandoliera a tracolla. Uno era magro, un’acciuga d’acciaio, e aveva lo sguardo freddo come quello di un serpente. L’altro era un grassone.

[…] Mi portarono fuori e fuori cominciò la mia via crucis: scorsi il pullman della televisione posteggiato a dieci passi, gente che urlava, fotografi che mi scattavano i loro flash in faccia, giornalisti che tendevano i microfoni.

[…] Sentii gli operatori della Rai tv che gridavano “I polsi, i polsi” e notai che me li inquadravano con primi piani. Qualcuno sbraitò: “Ladro!”. Un altro urlò: “Mascalzone!”. E poi: “Farabutto!”, “Faccia di merda!”, “Ipocrita!”.

[…] Ero solo un uomo preso di notte, accusato di non so cosa e buttato in una macchina».

Una vera e propria gogna.

Sale in macchina. Il tragitto è breve.

Nel cuore di Trastevere si erge un edificio lugubre come le sue finestre, oscurate da sbarre e tavole di legno, è la casa circondariale di Regina Coeli. Il carcere. A Roma c’è un detto: “A via de la Lungara ce stà ‘n gradino chi nun lo salisce nun è né romano, né trasteverino”. Per il volgo di un tempo, quello rissoso e armato di pugnale, era un vanto finire in galera. Ma qui non si scherza, non si ride; qui si sta consumando una tragedia vera: un innocente sta per essere incarcerato.

A Tortora sembra di vivere in una realtà parallela, in un mondo cattivo e distopico, in un incubo dal quale vorrebbe svegliarsi.

La sigla del telegiornale annuncia la sera anche a Regina Coeli.

«Mi precipitai davanti all’apparecchio. Mi rividi subito; vidi lo scempio che gli operatori della Rai tv avevano fatto di me quella mattina. Sentii parlare di blitz e di camorra; ascoltai nomi che apprendevo per la prima volta in vita mia.

Quando il conduttore del telegiornale si mise a parlare d’altro guardai sgomento i compagni raccolti attorno a me, mi accorsi che essi mi scrutavano con attenzione ed ebbi la sensazione che mi ritenevano innocente, perché in galera non si bara: la galera è forse l’unico posto in cui non si può barare».

Le ore iniziano ad accumularsi, posandosi l’una sull’altra a formare giorni.

I compagni di carcere sembrano gli unici capaci di capire il terribile errore, o, meglio, orrore in cui è incappata la magistratura sull’eco iniziale della voce di due pentiti, Pandìco, detto ‘o pazzo, e Barra, detto ‘o animale, poi seguiti da altri, tutti desiderosi di lucrare gli stessi vantaggi offerti ai primi due: sconti di pena, condizioni carcerarie privilegiate …

Tortora pensa che potrà presto spiegare l’equivoco, che potrà chiarire la sua innocenza.

Prima dell’interrogatorio del 27 giugno scrive parole sconcertate e, al contempo, quasi speranzose alla sua compagna Francesca Scopelliti:

«Mi tiene in piedi solo la volontà di dimostrare a quelli che amo di essere innocente e di uscirne a testa alta. Ma è stato atroce, Francesca: uno schianto che non si può dire. Ancora oggi, a sei giorni dall’arresto, chiuso in questa cella 16 bis con altri cinque disperati non so capacitarmi, trovare un perché, una ragione: trovo solo un muro di follia. Se è possibile questo, Francesca, è possibile tutto. Sono cambiato dentro, credimi. Sono diverso. Amaro, distrutto. Se resisto, lo faccio per un orgoglio disperato e per dimostrare alle figlie, a tutte le persone che mi stimano e che mi hanno amato, a te, a tutti, che non sono un gangster.

Non so, Cicciotta, se domani, giorno dell’interrogatorio, il tuo buon Dio o i miei Dei o la rabbia lucida che mi divora mi daranno la forza di convincere i magistrati che hanno preso un abbaglio mostruoso, che è tutta una montatura e che questo è solo un incubo terribile».

Invece niente. Non riesce a spiegare, a farsi ascoltare. È evidente che l’impianto accusatorio, ancorché senza prove, è ormai formato e si basa su voci, “attendibilissime” voci. Voci che non possono, non devono essere smentite, altrimenti crolla il fenomeno del pentitismo. Forse è proprio questo il punto, perché, invece, la criminalità organizzata vuole screditare quel fenomeno, quell’espediente premiale offerto a chi “parla”, un espediente che potrebbe mettere in crisi il sistema camorristico; sì, vuole minarlo alla base, vuole farlo crollare e per riuscirvi deve ridicolizzarlo, deve mostrare a tutti, ma proprio a tutti, non solo ai magistrati, che i pentiti dicono anche scempiaggini e non vanno creduti tout court. Affinché ciò avvenga bisogna creare un caso mediatico. E Tortora è l’uomo perfetto; il perfetto “mostro” da sbattere in prima pagina per fare scalpore.

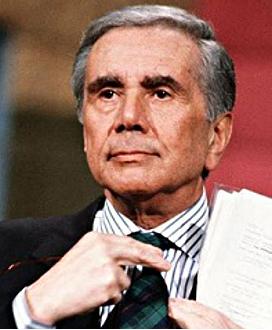

Non è solo un personaggio pubblico di grande notorietà, ma è un uomo per bene. Il classico uomo per bene. È il personaggio televisivo amato dal pubblico anche per la sua cultura, per la sua discreta ironia, per il suo elegante eloquio, oltre che per la sua indiscussa professionalità, che lo ha visto, nel corso degli anni, in diversi ruoli: giornalista, scrittore, presentatore, uomo di spettacolo.

Il programma televisivo che lo porta all’attenzione del grande pubblico è Primo Applauso del 1956, il primo talent show della storia televisiva italiana. Da quel programma escono personaggi come Celentano, Peppino di Capri e Giorgio Gaber. L’anno seguente il successo si moltiplica con Telematch. Tra gli anni Cinquanta e i Sessanta anche la radio ha un grande seguito ed Enzo Tortora porta in auge il quiz con spettacoli come Il Gambero e Campanile Sera. Non è pensabile elencare tutti i suoi successi. Di sicuro, però, è Portobello che lo consacra non solo giornalista o presentatore, ma uomo di spettacolo. Con un titolo preso dal famoso mercatino londinese e il contenuto ispirato agli annunci che in quegli anni si leggono sul giornale Porta Portese, il programma ottiene un seguito davvero incredibile.

Sì, Enzo Tortora, con la sua eleganza e il suo aplomb, la sua integrità morale e professionale, diventa l’agnello sacrificale sull’ara del pentitismo, senza più garanzie, senza più dignità, senza più giustizia.

L’immagine più efficace del pentitismo la fornisce proprio lui, paragonandolo al leggendario raggio della morte di Marconi, poiché i pentiti, con una sola parola, possono spazzare via un uomo.

Le ore iniziano ad accumularsi a formare giorni. Gli interrogatori si moltiplicano. Arrivano i confronti con i pentiti, i quali impudentemente raccontano la loro storia, una storia fatta di gente defunta che non può né confermare né smentire. Gianni Melluso lo apostrofa con apparente amichevolezza: «Enzino!» e i magistrati ci cascano, nonostante Tortora, come il disperato protagonista di un romanzo kafkiano, continui a ripetere di non averlo mai visto in vita sua.

Un paio di decenni dopo Melluso chiederà scusa alla famiglia Tortora per le sue menzogne, volute, a sua detta, dai boss, volute colà dove si puote ciò che si vuole direbbe Dante. Pur ammettendo che almeno le sue scuse siano vere, il problema non è ciò che aveva voluto la criminalità organizzata, ma ciò che non aveva voluto la magistratura: non aveva voluto sentire, non aveva voluto capire, non aveva voluto credere.

Un paio di mesi dopo l’arresto Enzo Tortora viene trasferito nel carcere di Bergamo. L’addio con i suoi compagni di cella del carcere romano è straziante: in loro vede amici che gli credono, persone più vere della falsa verità di cui si sta ammantando la giustizia.

Intanto i giorni passano; passa la vita. In occasione del compleanno della figlia Silvia scrive parole che appaiono forti, ma hanno dietro il baratro dell’ingiustizia e della lontananza dagli affetti veri:

«Tu senti, lo so, tutto quello che vorrei dirti in questo momento. Non ci riuscirei mai. Sarebbe un lungo abbraccio con dentro tutta la mia vita, Cara, coraggiosa, forte Silvia mia: è un giorno che io voglio lieto. Avrei voluto festeggiarlo in modo diverso, ma che papà ti scriva da questo luogo, è forse un segno di quella forza, contro ogni ingiustizia, che tu hai già da sempre nel cuore. […] Quando sei partita la prigione mi è sembrata più prigione. Non ho nulla da raccomandarti: ma è questo il mio motivo d’orgoglio, nulla che possa indurti a non amare e rispettare, come ami e rispetti, tuo padre, che in te, credimi, rivive e si rivede. Ti abbraccio come se fossi accanto a me»

Il 17 gennaio 1984 gli vengono concessi i domiciliari. Un nuovo commiato dagli amici del carcere, persone che non dimenticherà mai e alle quali darà voce finché potrà.

Torna nella sua casa di Milano, tra i suoi libri, ma non è più lui. Sette mesi di carcere da innocente, sette mesi di gogna mediatica e di una vita lavorativa distrutta possono cambiare l’universo di una persona.

Il 5 maggio accade qualcosa, però. Squilla il telefono e, dall’altro capo del filo, la voce di Marco Pannella lo saluta cordialmente e gli propone di candidarsi ad europarlamentare a giugno.

Tortora è sempre stato un laico liberaldemocratico, ma ha conosciuto Marco Pannella, e bene, durante la comune battaglia per il divorzio; l’ha rivisto, poi, di recente in occasione del suo programma politico Italia Parla.

La proposta di Pannella è allettante, ma Tortora non è tipo da decisioni impulsive, inoltre non vuole passare per voltagabbana rispetto alla sua fede liberale.

D’altro canto non accettare avrebbe significato spegnersi lentamente in attesa dei lunghi tempi processuali. I riflettori si sarebbero attenuati su tutta la vicenda e lui, ormai bruciato sotto il profilo professionale, sarebbe rimasto in casa, dimenticato, muovendosi in cerca di altro spazio, di altra aria come «quegli insetti che, a volte, scorgiamo sotto il tappeto, o lungo il battiscopa», a voler usare le sue stesse efficaci parole.

Accetta, dunque, e la reazione dei politici è tendenzialmente negativa. Evidentemente, per loro è più facile proclamare l’innocenza di Tortora che dimostrare di crederci veramente.

L’on. Paolo Battistuzzi (PLI) dichiara che non si devono usare le elezioni «per correggere le disfunzioni giudiziarie»; l’on. Renato Zanghieri (PCI), pur solidale con Tortora contro l’eccessiva lungaggine della carcerazione preventiva, afferma che una candidatura politica, in questo caso, risulta «inutile e deviante»; l’on. Giovanni Galloni (DC) suggerisce, addirittura, una modifica della legge elettorale che impedisca alle persone sub iudice l’eleggibilità.

Tortora, quindi, chiede l’appoggio di cinque giornalisti con una lettera nella quale assicura il suo impegno ad ottenere l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti, nonché a rinunciare all’immunità parlamentare in caso di condanna. Non ci sarebbe stato neppure bisogno di metterlo nero su bianco: da un uomo come Tortora non ci si sarebbe aspettato altro. I cinque giornalisti sono: Rossana Rossanda, Giorgio Bocca, Giampaolo Pansa, Enzo Biagi e Indro Montanelli.

Tendenzialmente riceve un appoggio formale da quasi tutti, comunque convinti della sua innocenza, ma non una dichiarazione di impegno al voto. Enzo Biagi, ad esempio, pur ritenendolo innocente, lo sconsiglia vivamente, perché la sua candidatura avrebbe giovato più a Pannella che a lui; Indro Montanelli, poi, anche lui innocentista, gli dedica un corsivo al vetriolo dal titolo Non è onorevole, nel quale afferma che una corretta coscienza sociale imporrebbe ad un deputato anche solo sospettato di dimettersi e non ad un sospettato di farsi eleggere. Ma è Giorgio Bocca a mostrare particolare ostilità verso la sua candidatura:

«Mi spiace ma non credo lei abbia il diritto di chiedermi un impegno preciso in un modo di far politica che non condivido. […] Credo che la battaglia per la riforma di una giustizia inquisitoria non si improvvisi e non si nutra di show pre-elettorali.

[…] Lei, caro Tortora, per essere una vittima esemplare del sistema non è, per ciò solo, credibile come capo della crociata contro il sistema. La sua proposta mi sembra, se lei lo consente, un giochetto, uno di quei giochetti in cui chi tiene banco ha comunque ragione». Quindi prosegue affermando che il problema della giustizia non è «affrontabile con una campagna elettorale da band-vagoon, da “arrivano i nostri” Enzo Tortora e Marco Pannella».

Pur volendo sorvolare sull’atteggiamento genericamente derisorio di questo messaggio, appaiono quanto meno poco condivisibili sia la falsa cortesia che maschera la critica – «La sua proposta mi sembra, se lei lo consente, un giochetto» – sia la scelta di iniziare la sua lettera negando all’altro il diritto di chiedere qualcosa: «Non credo lei abbia il diritto di chiedermi un impegno preciso …». Quel diritto Tortora l’aveva, fermo restando il diritto di Bocca di rifiutare. La negazione di un diritto, seppure in forma colloquiale, fa venire l’allergia, poiché rievoca ideologie assolutistiche e intolleranti.

Tortora, però, riceve anche tante intelligenti manifestazioni di solidarietà da illustri nomi del mondo del giornalismo e dello spettacolo, che appoggiano il suo progetto e, soprattutto, nutrono il suo animo esacerbato: dopo tanto patire nel brodo della falsità giudiziaria, sapere di non essere solo ha un peso enorme.

Il 17 giugno 1984, esattamente un anno dopo il suo arresto, Tortora si reca alle urne per votare. Il giorno dopo saprà di avercela fatta con 451.000 voti.

La vicenda giudiziaria, nel frattempo, prosegue. E il 17 torna a marcare la sua vita. Il 17 maggio del 1977 era andata in onda la prima puntata di Portobello, il 17 giugno 1983 era stato arrestato, il 17 gennaio 1984 gli erano stati concessi i domiciliari, il 17 giugno 1984 si erano concluse positivamente le elezioni europee. Ebbene, il 17 luglio viene chiesto il rinvio a giudizio. Inizia il processo di primo grado che si concluderà il 17 settembre dell’anno seguente con una pesantissima condanna a dieci anni e cinquanta milioni di multa. A tre dei pentiti accusatori, Pandìco, Melluso e D’Agostino, viene comminata la pena di tre anni ciascuno (sic!).

La condanna non desta meraviglia in chi segue il processo. Si pensi solo che ad una delle udienze, il procuratore, pur senza uno straccio di prova se non la parola di camorristi “pentiti”, appella Tortora «Cinico mercante di morte, diventato deputato con i voti della camorra». Alla giusta lamentala del legale e dello stesso Tortora, il quale esclama «È un’indecenza», il procuratore risponde con una richiesta di autorizzazione a procedere per oltraggio alla Corte. La replica del Parlamento Europeo è saggia:

«Il fatto che un organo della magistratura voglia incriminare un deputato del Parlamento per aver protestato contro un’offesa commessa nei confronti suoi, dei suoi elettori e, in ultima analisi, del Parlamento del quale fa parte, non fa pensare soltanto al fumus persecutionis: in questo caso vi è più che un sospetto, vi è la certezza che, all’origine dell’azione penale, si collochi l’intenzione di nuocere all’uomo e all’uomo politico»

Tortora, però, in ossequio alla promessa fatta ai suoi elettori, il 13 dicembre 1985 si dimette da europarlamentare, rinunciando all’immunità, e pochi giorni dopo si consegna alle autorità. In attesa dell’appello, torna ai domiciliari. Non scappa, non si sottrae alla giustizia, quand’anche errata, non usa la politica per tirarsi fuori dal processo.

«Silvia mia carissima» scrive alla figlia. «un abbraccio forte forte finalmente senza immunità. Ho scritto a Gaia, scrivo anche a te. Da ora la lotta sarà più bella e più forte»

E, in effetti, lotta anche da recluso, lotta anche nel silenzio della sua casa tornata prigione; lotta con l’animo di chi sa d’essere innocente.

«Io grido: Sono innocente» dice Tortora rivolgendosi alla Corte poco prima della sentenza di secondo grado. «Lo grido da tre anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento. Io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi».

Il 15 settembre 1986 la Corte d’Appello di Napoli assolve Tortora, assoluzione confermata l’anno seguente dalla Cassazione.

Il giudice d’appello Michele Morello avrà modo di dire, nel corso di una puntata de La storia siamo noi, che da un approfondito studio delle carte processuali di primo grado non era emerso alcun profilo di responsabilità, anzi v’era più di un riscontro a favore di Tortora. Nell’ascoltare le sue parole, non si può non essere colti da un brivido di sdegno:

«Ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po’ sospetta: in base a ciò che aveva detto quello di prima, si accodava poi la dichiarazione dell’altro, che stava assieme alla caserma di Napoli. Andammo a caccia di altri riscontri in appello, facemmo circa un centinaio di accertamenti: di alcuni non trovammo riscontri, di altri trovammo addirittura riscontri a favore dell’imputato. Anche i giudici, del resto, soffrono di simpatie e antipatie…»

Il 20 febbraio 1987 Tortora torna alla sua amata trasmissione televisiva Portobello e lo fa con l’eleganza e la dignità che lo contraddistinguono, riprendendo da dove aveva lasciato prima della bufera dell’impossibile e chiudendo il resto, tutto il resto, tutto il pesantissimo resto dietro un sorriso mesto ed emozionato:

«Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete: molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me, e io questo non lo dimenticherò mai. E questo “grazie” a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L’ho detto, e un’altra cosa aggiungo: io sono qui, e lo so, anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti, e sono troppi. Sarò qui, resterò qui, anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta»

Purtroppo, però, ciò che il cuore e l’anima non possono dimenticare non lo dimentica neppure il corpo: Tortora morirà poco più di un anno dopo.

Si chiude, così, la vita di un uomo, ma non il ricordo dell’uomo: l’uomo che è stato un giornalista eccezionale, uno showman raffinatamente ironico, un calunniato da un sistema bastardo e un politico che, attraverso la sua esperienza, si è impegnato a fare la differenza, tenendo fede ai suoi impegni, alla sua parola, alla sua promessa di non sottrarsi alla giustizia, quand’anche ingiusta.

Ha sicuramente lasciato più di un’eredità. L’eredità ricevuta dalle figlie, Gaia, autrice di un bellissimo libro uscito lo scorso anno, Testa alta e avanti (ed. Mondadori), e Silvia, purtroppo scomparsa giovane, alla sessa età del padre, entrambe giornaliste, entrambe brave e combattenti, che hanno vissuto il loro giornalismo mai dimenticando gli insegnamenti del padre; ma anche l’eredità ricevuta dal suo pubblico che, ancora oggi, ha di lui il bel ricordo di un grande professionista e di un uomo per bene.