La versione cinematografica di Jack Clayton e Baz Luhrmann

“L’uomo solo è l’uomo ricco”, direbbe Aldo Fabrizi nel film C’eravamo tanto amati, ritratto che più si avvicina al profilo di Jay Gatsby ne Il grande Gatsby, ex gangster diventato improvvisamente miliardario che cerca di conquistare nuovamente il cuore della sua donna perduta, Daisy, in una ossessione per lui senza tempo che lo porterà inevitabilmente a una tragica conclusione.

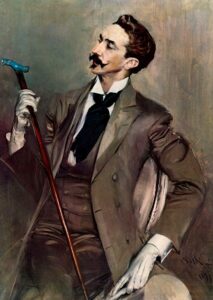

Robert Redford ne “Il grande Gatsby” (1974) – © Web

Il romanzo omonimo di Francis Scott Fitzgerald merita un’attenzione particolare nelle due versioni cinematografiche: la prima del 1974 con la regia di Jack Clayton e la seconda quella di Baz Luhrmann del 2013.

Nella trasposizione cinematografica del 1974, vede protagonisti Robert Redford nei panni di Gatsby, Mia Farrow in quelli di Daisy e Sam Waterson nel ruolo di Nick. Sebbene la sceneggiatura iniziale fosse quella di Truman Capote, la scelta cadde invece sulla versione di Francis Ford Coppola poiché più fedele alla trama originale del romanzo. In effetti, l’attenzione del film volge tutta attorno alla trama e a tutti gli avvenimenti che lo compongono. Molti però sono anche i primi piani e anche alcune frasi che rivelano le identità e i caratteri di ciascun personaggio, ognuno con le proprie fragilità, debolezze o paura. Sono proprio quei momenti a rendere veritieri i personaggi e che mostrano davvero la loro essenza, lontano da tutte le frivolezze che la società richiede. I balli delle feste rimangono fedeli alle sonorità e melodie degli anni Venti del Novecento: charleston sfrenati, costumi luccicanti e un mare di champagne accompagnano le serate luccicanti in casa di Gatsby come a simboleggiare l’estrema ricchezza sfavillante degli ospiti delle serate organizzate da Gatsby oltre che l’esilarante clima di leggerezza e di stordimento che pervade in quelle occasioni.

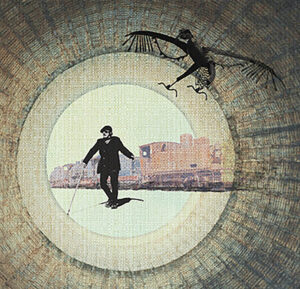

Nella versione del 2013 con protagonisti Leonardo Di Caprio nei panni di Gatsby, Carey Mullighan in quelle di Daisy e Tobey Maguire nel ruolo di Nick, i personaggi sono il fulcro centrale della narrazione, resi ben evidenti dagli effetti cinematografici che Luhrmann intende sempre inserire come suo marchio di fabbrica: frammenti di immagini inserite nella narrazione, musiche accattivanti che raccontano più delle parole stesse gli stati d’animo di ciascun personaggio. Le musiche delle danze durante le grandi feste sono invece più moderne come a dare un taglio drastico con le versioni passate e sottolineando il fatto di come anche la contemporaneità possa comunque evocare un preciso contesto storico.

In entrambe le narrazioni cinematografiche, come anche nel romanzo, Jay Gatsby altri non è che un giovane brillante ragazzo venuto da lontano, il quale ha conosciuto la povertà vera, l’orrore della guerra e si è riscattato completamente seguendo percorsi oscuri che lo hanno condotto alla fama e al successo. Ma questo non è per lui che un trampolino di lancio per arrivare al suo vero élan vital, ovvero Daisy: è per lei che lui si arricchisce, per lei che organizza feste mozzafiato da far invidia all’intero Paese, per lei che costruisce la sua villa di fronte al lato opposto del fiume, così da poterla vedere anche da lontano. Gatsby è il Conte di Montecristo che pensa di poter mettere mano su tutto, anche sul passato e questa sua ambizione avrà un prezzo molto alto per lui. E’ il personaggio più puro che prova sentimenti sinceri e profondi per la vita e per la sua Daisy. Da uomo forte e sicuro di sé in un istante può diventare fragile e vulnerabile. Nick Carraway è il suo unico vero amico: ragazzo buono e perbene, umile e pacato, ascolta molto e la sua vita la percepisce da spettatore, come anche tutte le vicende sentimentali del triangolo amoroso tra Gatsby, Daisy e Tom tanto da dimenticarsi del suo trentesimo compleanno. Nel film di Baz Luhrmann, a parte Nick, nessuno degli invitati alle grandi feste, nessun uomo d’affari e nemmeno Daisy andrà al funerale di Gatsby. Nella versione di Jack Clayton, ci saranno solo Nick e il padre di Gatsby a condividere il dolore della perdita. Come il personaggio povero di Honoré de Balzac, Papà Goriot, che amava le sue figlie a tal punto da morire in povertà per loro che le due donne, pur avendo ricevuto denaro e ogni sorta di ricchezza dal padre, non si presenteranno al suo funerale. Daisy Buchanan è esattamente l’immagine delle due figlie di Goriot: una donna arrivista, materialista e amante del lusso e della bellezza. In momenti di tensione in cui Gatsby la mette alle strette nella relazione con Tom, fugge pur di non vedere la nuda e cruda realtà, preferendo lasciare tutto nell’illusione e nell’ipocrisia di una felicità apparente, senza arrivare a scegliere realmente Gatsby per il quale, alla fine, non nutre dei reali sentimenti.

Una presenza costante è dettata da una figura imponente che per i personaggi non sembra avere una grande rilevanza narrativa ma che mostra in realtà una potenza metaforica: sotto lo sguardo imperscrutabile di un cartellone pubblicitario di un prodotto ottico, due grandi occhi azzurri con gli occhiali diventano complici silenziosi di tutte le circostanze e di tutti gli avvenimenti che si svolgeranno in quel preciso luogo. Uno dei protagonisti sembra riconoscere la valenza divin, tanto da associare quell’immagine al Creatore, mentre sua moglie sminuisce l’elemento sacrale e lo considera soltanto come un semplice cartellone pubblicitario. Quello sguardo diventa una divinità misteriosa forse identificabile all’Ananke, padrona dei destini di tutti gli uomini.

Leonardo Di Capro ne “Il grande Gatsby” (2013) – © Web

Due capolavori di due registi fuoriclasse hanno reso immortale la figura di un uomo che ha pagato con la sua stessa vita per il solo fatto di voler cambiare le pedine della sua storia, pensando di poter comprare qualsiasi cosa, anche il tempo.

I film sopracitati:

“Il grande Gatsby” – regia di Jack Clayton – 1974

“Il grande Gatsby” – regia di Baz Luhrmann – 2013