“Italia, Amore mio”è il nuovo libro fotografico di Gianfranco Jannuzzo, il quale, artista nell’anima, alterna i suoi impegni teatrali con la passione per la fotografia. Una lettura in anteprima assoluta per il nostro giornale.

È un viaggio, questo libro; un bel viaggio in un’Italia fatta di particolari inediti, di angoli che raccontano storie, di sconosciuti che esprimono sentimenti, ma anche di volti amici, amici dell’Autore, come Gigi Proietti, Rossella Falk, Lina Wertmüller, Mariangela Melato, Turi Ferro, Franco Zeffirelli e molti altri; volti noti anche al grande pubblico, ovviamente, ma al contempo ad esso ignoti perché di loro Jannuzzo ci restituisce i pensieri, i sentimenti, un attimo colto nella quotidianità e mai più fuggito; tutte cose che il pubblico non ha mai saputo prima di oggi.

Come ho sempre detto, Gianfranco Jannuzzo è l’uomo-fotocamera, un po’ come Toquinho con la sua chitarra: non se ne separa mai. E i suoi amici lo sanno. Ho il privilegio di averne prova in prima persona. Ed è interessante guardare le foto che scatta mentre si cammina insieme a lui e scoprire di non aver visto la stessa strada, lo stesso bar, le stesse persone. Jannuzzo, come ogni fotografo vero, come ogni artista della fotografia, filtra il mondo attraverso l’obiettivo; un obiettivo che, lungi dall’essere una barriera tra l’occhio e la realtà, diventa una chiave che apre l’incognito, rivelandolo al mondo in tutta la sua bellezza. Il click lo accompagna ovunque, fa parte della sua esistenza. Ed è così che deve essere, dal momento che lo scatto arriva da un autentico artista. Ogni volta che lo vedo con la sua macchina fotografica mi viene in mente quel che anni fa scrisse il fotografo Giulio Forti: «Nessuna fotografia sarà così rimpianta come quella che non abbiamo scattato».

Il suo mondo fotografico, a mio parere, inizia sulla punta del dito di un bambino. Avete presente un bambino che ancora non ha imparato a parlare e che, in un crescendo di suoni deliziosi fatti di vocali e consonanti, indica qualcosa ai genitori, con il braccio teso e il ditino puntato verso l’orizzonte? I genitori si chiedono cosa stia guardando, ma non riescono capirlo, non possono capirlo, perché quel bambino, che è anima scoperta, che è nube di sensibilità, che è pura empatia ha lasciato che la sua attenzione si fermasse su un punto, un piccolo particolare attorno al quale ruota una storia. Ed è un particolare che vede solo lui. Esattamente ciò che fa Gianfranco con le sue foto: vede ciò che noi non vediamo e racconta la sua storia, lasciando parlare i particolari, persino il vuoto. Il vuoto. Un elemento fondamentale nella fotografia perché, da un lato, si carica di significati e, dall’altro, dona significato a ciò che lo affianca. All’interno dell’inquadratura, del frame come viene definito nella tecnica fotografica, ci deve essere, infatti, solo ciò che l’occhio del fotografo vuole. Per raccontare una storia bisogna attenersi agli elementi fondamentali della stessa. Un po’ come nel teatro, l’altra parte della vita artistica di Jannuzzo: il testo teatrale non deve condurre in vicoli ciechi che aprano parentesi fuori contesto. In fotografia, dunque, non si deve avere paura del vuoto, se fa parte della situazione, anzi bisogna farlo parlare, donare spazio al suo essere ectoplasma di un’idea, di una sensazione nascosta dietro un volto o dietro un oggetto. Guardiamo, ad esempio, la foto di pagina 153, scattata nel quartiere alto di Agrigento, un quartiere nel quale ancora profonde sono le orme della storia più antica, della presenza araba, tanto che il suo nome, Bibirria,ossia porta dei venti, ha origini arabe così trasformate nella pronuncia popolare. Ecco, in questa foto, i venti si sentono sibilare in lontananza; parlano su quel muro nudo, in quel vuoto che porta l’occhio verso un uomo assorto nei suoi casi, ma che si gira per un attimo, fermando il proprio sguardo, un attimo trasformato in magia dall’occhio fotografico di Jannuzzo. Esattamente come accade in un’altra foto bellissima, quella a pagina 76, scattata a Roma in via dell’Aeronautica.

La fotografia che fa la differenza è quella che cattura un pezzetto d’anima della realtà; quella che trova un particolare e lo trasforma in elemento chiave dell’insieme, della scena e, dunque, del racconto che con quell’immagine si vuole fare. Si deve individuare un oggetto particolare e correlarlo alla realtà in cui si trova. È il caso di un’altra bellissima foto del libro, quella a pagina 40, scattata a Catania nel 2017. La città, quella della vita di ogni giorno, della frenesia, se vogliamo, del lavoro, della fatica occupa tre quarti della foto, ma è in sottofondo, in realtà. Ce lo dice la scelta sulla ristretta profondità di campo, ma ce lo dicono anche il volto della Medusa e quello di un pupo appesi fuori da un negozio. Loro sono in primo piano, con i loro occhi finti ma in qualche modo reali, quasi a prendersi gioco degli uomini, i quali vivono vite meno affascinanti della loro, che pur vivi non sono; uomini con le loro storie lontane dal mito o dalle leggende cavalleresche; storie meno eterne.

In uno degli articoli introduttivi, quello di Francesca Martinelli – perché in questo libro ci sono anche interessantissimi articoli da leggere – si cita Roland Barthes, autore de La Camera Chiara, splendido libro di critica fotografica. Quel libro rappresenta l’apice di una riflessione che ebbe inizio in Barthes alla morte della madre, cui era legatissimo. Cercò le vecchie foto, iniziò a guardarle, ma non voleva trovare il ricordo di un viaggio, o di un pranzo in famiglia, bensì l’essenza di sua madre, ciò che di lei sopravviveva parcellizzato nel percepito, nel ricordato, nel giudicato, nel goduto. Facendo proprio un termine aristotelico, ma nell’interpretazione fenomenologica di Husserl, voleva trovare il Noema. È qui che ha inizio quel libro. Ed è proprio la ricerca dell’essenza, del Noema, che determina la lettura dell’arte fotografica.

Ebbene, Jannuzzo riesce sempre ad individuarlo. E non stiamo parlando di una fotografia digitale, che può essere visualizzata seduta stante, né di una macchina fotografica a scatti multipli. Lui lavora in analogico, lui sviluppa i suoi rullini e, dunque, vede le foto solo tempo dopo; lui è un uomo da one shot, il singolo scatto giusto. Un’impresa difficilissima. Sì, a volte fa più scatti di uno stesso soggetto, ma sempre pochissimi rispetto a quello che si può realizzare con il motore.

L’eccezionalità di questo suo modo di fare fotografia attinge a più di una fonte. La prima è il talento, è ovvio. Con quello ci si nasce e basta. Quindi mettiamoci l’anima in pace noi che vorremmo fare, senza riuscirci, le cose che fa lui. La seconda è la curiosità, come correttamente osservato da Marisa Ulcigrai nelle sue osservazioni introduttive. La terza è un coacervo di esperienze, di mondi interiori ed esteriori, di viaggi, persino quelli fatti solo con l’immaginazione. Per dirla con Lelouch, una vita non basta. E un uomo come Jannuzzo, con il suo grande e profondo bagaglio culturale, familiare e – perché no? – attoriale, avendo interpretato moltissimi ruoli, essendo entrato, dunque, in moltissime vite, arricchisce le fotografie con una parte di sé. Ansel Adams, il grande fotografo statunitense che è riuscito a dare vita persino ai canyon, diceva che fotografiamo tutto ciò che abbiamo dentro: «Tu non fai una fotografia solo con la macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai ascoltato e le persone che hai amato». Ed è proprio questa ricchezza che traspare dalle foto di Gianfranco; una ricchezza che lo rende impavido. Impavido, sì. Immaginiamoci, per un attimo, mentre saliamo in ascensore con un estraneo. Il più delle volte uno guarda da un lato e l’altro da quello opposto, oppure entrambi cerchiamo il senso della vita scrutando le tomaie delle nostre scarpe. Nella quotidianità l’altro, lo sconosciuto ci fa un po’ paura, diciamocelo. Ma Gianfranco no, non ne è spaventato. Anzi, gli esseri umani lo affascinano e li fotografa, abbattendo le barriere. Nei suoi ritratti si percepisce l’amore per gli altri, cosa che ben racconta la grandezza del suo animo.

Se ci pensiamo bene, nelle sue foto l’essere umano è un tramite per conoscere anche il luogo in cui si trova; ci regala l’impressione di quel luogo perché lo riempie, lo fa vivere, gli dà anima. Ed esistono luoghi ai quali per dare un’anima ci vuole veramente tanta arte. A pagina 154, ad esempio, troviamo una foto romana che ritrae un particolare punto di via Teulada; un punto nel quale è davvero difficile trovare anima, credetemi: il Giudice di Pace. In questa foto, però, il portone di ingresso agli uffici giudiziari, il varco di accesso alla giustizia, chiuso in modo quasi proverbiale, pur trovandosi al centro del frame è un mero complemento, poiché il protagonista vero è l’uomo seduto sulla panchina. È in attesa di entrare? Ne è appena uscito? Sembra carico di pensieri, in una solitudine dove non c’è tempo per stare da soli. Questa foto è l’essenza del mondo forense di oggi.

Ma l’amore di Gianfranco per le persone va ben oltre e si coglie perfettamente nella sacralità dell’immagine umana, con la naturalezza che prevale sulla posa, con l’improvvisazione che lascia emergere l’intimità, con l’estrazione dell’istante elettivo all’interno dello spazio vitale altrui, che è, poi, lo spazio di tutti, fotografo compreso, perché siamo tutti connessi, siamo tutti la vita l’uno dell’altro, siamo istanti elettivi che si accostano e si allontanano per poi accostarsi di nuovo in un movimento particellare; siamo parte del caos, che è la base della vita e, come tale della bellezza. Se solo lo capissimo tutti, avremmo vinto l’intolleranza.

Ecco, Gianfranco, attraverso la fotografia, rende inutile, risibile, sciocco ogni giudizio e ogni pregiudizio sugli altri. Lui sacralizza il profano, cogliendo «gesti spontanei» come osservato da Fabrizio Somma nel suo bel testo introduttivo, sottolineando «momenti, decisivi o non, che punteggiano la vita degli italiani, l’ambiente Italia. Ma niente è al caso nei suoi scatti».

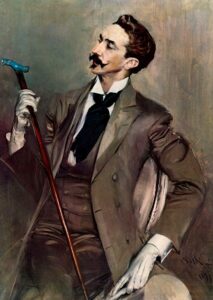

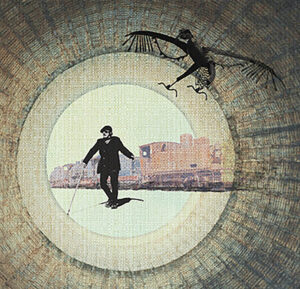

Decisamente nessuna casualità. Jannuzzo racconta la gente con piglio pittorico. E non si pensi ad una sudditanza della fotografia alla pittura. All’inizio, forse, un po’ di paura s’è vista per quei dagherrotipi che si inserivano nei ritratti, per quei paesaggi che hanno fatto esclamare a William Turner: «Questa è la fine dell’arte». In realtà, la fotografia è entrata nell’arte come l’arte in essa. Non solo negli artisti contemporanei come Warhol, che hanno prodotto una nuova estetica tra l’una e l’altra, ma anche nei pittori del secolo precedente, che hanno presto imparato ad assimilare gli effetti fotografici. Pensiamo ad alcuni paesaggi di Corot, nei quali si ritrova, ad esempio, l’alone creato dalla lastra vetrosa o dato dal movimento delle foglie immortalate con un lungo tempo di esposizione. Se il fotografo, inizialmente cercava l’inquadratura pittorica, il pittore finisce per amare l’inquadratura fotografica, nel frattempo staccatasi dalla tradizione. Pensiamo all’autoritratto di Umberto Boccioni, che sembra quasi un selfie, e guardiamolo accanto alla fotografia di pagina 13, scattata a Venezia in piazza San Marco, che contiene istanze pittoriche quasi settecentesche, ove la maschera non è solo una maschera, bensì fa pirandellianamente parte della vita. Viene in mente il Ridotto a Venezia di Longhi, o il Ridotto di piazza Dandolo di Guardi.

La semiotica fotografica di Jannuzzo porta ad una storia interiore dell’immagine. Ed è l’essenza del viaggio, se ci pensiamo. Si viaggia per andare oltre i propri confini anche interiori, per tentare di conoscere il più possibile ciò che si incontra al nostro passaggio. E mi ricollego all’incipit di questo mio breve excursus: Italia, Amore mio è la testimonianza di un viaggio, un lungo percorso che collega il Sud al Nord, ma che va oltre lo spazio fisico per entrare in quello psicologico, sociale. Si spinge, infatti, verso gli italiani che vivono nei territori della ex Jugoslavia e che hanno radici interiori piantate in Italia e un trascorso dolorosissimo di contesa identitaria, confinale e politica. Narra lo stesso Jannuzzo nella sua nota d’autore che il titolo del libro nasce nel corso di una sua mostra fotografica ad Umago, in Croazia, dalle parole emozionate di una visitatrice che ha esclamato, per l’appunto, «Italia, amore mio!».

Come giustamente sottolineato da Angelo Callipo nel suo scritto introduttivo, Gianfranco ha fotografato momenti di vita italiana, un’italianità che unisce. Ed è un viaggio che merita d’essere fatto.