Dal raffinato omaggio televisivo di Fabrizio Corallo al regista dei grandi varietà Rai, Antonello Falqui, al sorprendente viaggio di Luca Celada sulle tracce di “Smog”, film italiano girato a Hollywood nel 1962

Reduce dalla Festa del Cinema di Roma, è stato riproposto nello spazio “Speciali” del Tg1 il bellissimo docufilm di Fabrizio Corallo Le mille luci di Antonello Falqui: un viaggio a ritroso nel tempo, agli albori della televisione nazionale, a partire dagli anni Sessanta, rigorosamente in bianco e nero.

Mina e Raffaella Carrà in Milleluci

Un omaggio per i cento anni dalla nascita del regista dei grandi varietà televisivi, che ha saputo trasformare il piccolo schermo in un palcoscenico d’arte, eleganza e spettacolo.

Grazie alle preziose Teche Rai e al contributo di Cinecittà, il film ci restituisce l’atmosfera di una televisione raffinata e professionale, quella che con le regie di Falqui divenne una sorta di “Broadway italiana”, capace di segnare un’epoca e di restare nel cuore di più generazioni.

Firmati insieme a Guido Sacerdote, quegli show fecero danzare le lunghe gambe delle gemelle Kessler, grazie soprattutto alle coreografie di Don Lurio, il “Fred Astaire” italo-americano.

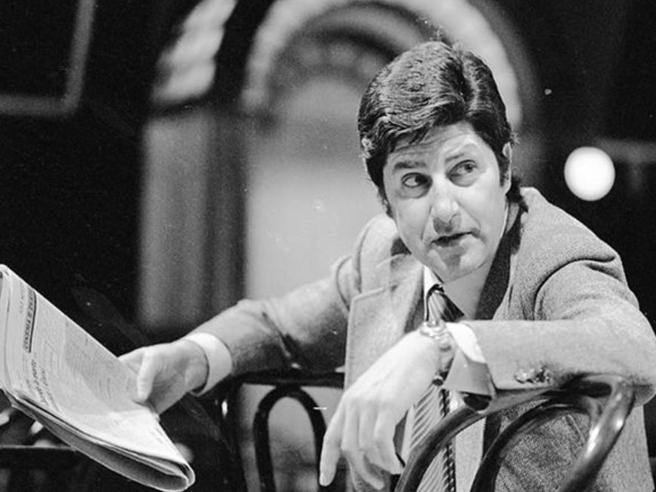

Tutti gli italiani erano seduti davanti al piccolo schermo per assistere a spettacoli come Studio Uno e Milleluci, condotti da due fuoriclasse come Mina e Raffaella Carrà, accompagnate dagli ospiti più amati del grande spettacolo di allora: dal principe della risata Totò a Walter Chiari e Paolo Panelli, da Franca Valeri a Ornella Vanoni, fino al leggendario Quartetto Cetra, incontrastati re delle parodie musicali tratte dai grandi romanzi italiani e stranieri, adattate con ingegno da Dino Verde.

E poi ancora Alberto Sordi, Anna Magnani fresca di Oscar e Macario: un firmamento di talenti che rese indimenticabile la televisione di quegli anni.

«Sono un italiano – racconta la voce di Antonello Falqui – nato a Roma, vissuto a Roma durante e dopo la guerra, con la liberazione degli alleati. Ho cominciato alla Rai quando l’ente di Stato iniziava a trasmettere e nessuno sapeva ancora come dovesse essere la televisione. Frequentavo i teatri di varietà e di avanspettacolo, senza dimenticare il mio grande amore per il cinema».

Questo prezioso viaggio firmato da Fabrizio Corallo, tra le “mille luci” di Antonello Falqui, ci riporta dentro un affascinante revival di come eravamo e di come era l’Italia prima degli smartphone, della globalizzazione televisiva, musicale e persino cinematografica. Un tuffo in un’epoca in cui la creatività e l’eleganza erano sinonimo di identità, e la televisione sapeva raccontare il Paese con leggerezza e profondità insieme.

Un’operazione che richiama, per certi versi, anche il bel libro Smog city. Un film ritrovato nella città degli angeli del giornalista e documentarista Luca Celada , già corrispondente Rai da Los Angeles e oggi firma de Il Manifesto, coautore insieme a Gianfranco Giagni. Nel suo volume, Celada ci accompagna alla scoperta della verità e della storia di Smog, film diretto nel 1962 da Franco Rossi e girato interamente a Hollywood: un’opera sorprendente, ambientata nella Los Angeles delle grandi major MGM, Warner, RKO, Universal, Disney e Paramount che anticipava con ironia e lucidità lo sguardo sull’Italia e sul mondo che sarebbe venuto.

Come ricostruisce Celada nel suo libro, Smog inaugurò nel 1962 la 23ª edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, la seconda e ultima diretta da Domenico Meccoli, con una giuria presieduta da Luigi Chiarini, della quale facevano parte, tra gli altri, John Houseman e il critico Guglielmo Biraghi.

«Quell’anno — ricorda Celada — Burt Lancaster presentava in concorso “L’uomo di Alcatraz”, mentre la scandalosa sedicenne Sue Lyon faceva discutere nei panni di “Lolita”. La folla impazziva per Gina Lollobrigida e per un giovane Adriano Celentano, travolgente con i suoi 24.000 baci”.

Tra i film in concorso figurava anche Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, sul quale si abbatté la scure della censura. Il premio speciale della giuria andò al padre della nouvelle vague francese, Jean-Luc Godard, per Questa è la mia vita, mentre il Leone d’Oro fu assegnato ex aequo a Cronaca familiare di Valerio Zurlini e L’infanzia di Ivan di Andrej Tarkovskij. Le Coppe Volpi per l’interpretazione furono attribuite a Burt Lancaster per L’uomo di Alcatraz e a Emmanuelle Riva per Il delitto di Thérèse Desqueyroux di Georges Franju.

A Smog di Franco Rossi, invece, non toccò alcun riconoscimento. Prodotto dalla Titanus di Goffredo Lombardo già appesantita dai costi colossali de Il Gattopardo di Visconti e di Sodoma e Gomorra di Robert Aldrich il film scomparve presto dal listino della casa di produzione per riapparire poco dopo in quello della MGM Italia, destinato però a rimanere per decenni un’opera dimenticata.

Nel libro di Celada scopriamo finalmente il perché: attraverso un meticoloso lavoro d’archivio, l’autore ricostruisce e restituisce alla storia questa straordinaria avventura di una piccola troupe italiana catapultata, nei ruggenti anni Sessanta, nel cuore della Hollywood che dominava i mercati mondiali del cinema. Un’impresa senza precedenti nessun produttore europeo aveva mai osato tanto, mettendo a rischio la propria salute finanziaria e proprio per questo rimasta avvolta nel mistero.

Celada, scavando tra documenti, testimonianze e materiali d’epoca, ci racconta quanto fu singolare e pionieristica quella presenza italiana nell’impero della celluloide, oggi finalmente riscoperta grazie alla collaborazione tra la Cineteca di Bologna e la UCLA Film & Television Archive.

Nell’agosto del 1961 la celebre rivista Variety scriveva: «Di norma, i produttori di Hollywood girano a Roma, Parigi, Londra, Tokyo o Hong Kong». Le faceva eco Newsweek: «Un gruppo di cineasti italiani è venuto a lavorare sotto il naso di Hollywood, forse alla ricerca di un nuovo realismo nell’estetica di Los Angeles».

Dimenticando però come ricorda chi scrive, e come amava sottolineare la grande Lina Wertmüller, prima regista italiana candidata all’Oscar che la Hollywood dei sogni nacque anche grazie agli italiani.

Smog: Enrico Maria Salerno e Renato Salvatori

A testimoniarlo è una targa d’oro nella City di San Francisco dedicata all’economista Amadeo Giannini, fondatore della Banca d’America e d’Italia, che investì i risparmi dei lavoratori italiani in California nella nascente industria cinematografica.

Hollywood, in fondo, è nata anche con i soldi degli italiani. Ma questa, come si suol dire… è un’altra storia.