Antonio Latella rialza la voce di Fo e Rame: “Morte accidentale di un anarchico” diventa teatro-macchina tra denuncia e metateatro

Al Teatro Bellini di Napoli, dal 13 maggio al 1° giugno e con una ripresa già annunciata per l’apertura della prossima stagione, è andato in scena Morte accidentale di un anarchico, il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame rappresentato per la prima volta nel 1970 dal Gruppo teatrale La comune guidato proprio dai due grandi attori-autori.

La pièce soffriva nelle ultime stagioni di colpevole dimenticanza da parte dei grandi centri di produzione e anche, perché no, dagli spazi off, spesso interessantissimi e che comunque costituiscono il cuore pulsante della scena delle grandi piazze teatrali italiane, non ultima, proprio Napoli.

È dunque già interessantissimo di per sé poter prendere parte, da spettatori e da testimoni astanti di una scelta del genere che si è poi dimostrata felicissima.

Morte accidentale fa parte di quella schiera di drammi il cui titolo può rappresentare per alcuni spettatori militanti una eco più o meno risonante, ma che, nonostante ciò e paradossalmente, rischia di essere dimenticata o quantomeno poco conosciuta.

Ne esiste fortunatamente una versione dello spettacolo reperibile da YouTube per la regia dello stesso Fo e con, riconoscibilissimi, Renato Carpentieri e un giovane Claudio Bisio tra gli altri e che, in parte, potrebbe conservarne viva quantomeno la memoria e il merito francamente imperituro del dramma. Quest’ultimo si ascrive a pieno titolo tra i grandi rappresentanti di un teatro civile e di denuncia di cui Fo, non a caso, è stato esponente di punta in Italia. L’importante solco tracciato da Fo e Rame viene fortunatamente, di tanto in tanto e degnamente, ripreso da alcuni validissimi esponenti di punta del nostro panorama che cercano, così, di raccoglierne l’eredità: è esattamente quello che ha fatto magistralmente Antonio Latella con questo spettacolo. Quest’ultimo, che probabilmente non ha bisogno di presentazioni, incarna perfettamente quel tipo di regista-autore di respiro europeo e che riesce ad affermarsi sempre più prepotentemente nella scena contemporanea.

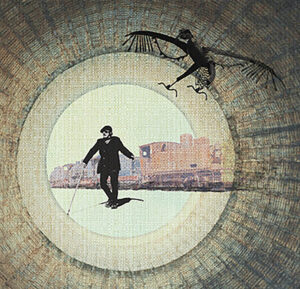

Tutti i segni registici sono felicissimi e funzionali, a partire dalla scelta di traslare in platea il palcoscenico dove agiscono e si muovono gli attori, con una enorme pedana che richiama evidentemente la forma del calco della sagoma dell’anarchico Giuseppe Pinelli caduto al suolo in maniera “accidentale” dalla questura di Milano in situazioni non chiare il 15 dicembre 1969, sagoma che felicemente sarà la protagonista anche di locandina e dei materiali pubblicitari per lo spettacolo.

La puntualità di indagine della coppia Fo-Rame è spaventosa nella sua bellezza e ricostruzione degli eventi, nonostante i vari rimaneggiamenti a cui furono obbligati dalla censura – lo spettacolo costò diverse decine di processi agli autori – e a cui, con un bel gioco metateatrale si fa riferimento in questa messinscena, facendo menzionare al protagonista, giustificandosi con una sorta di amnesia ironica, il cambio di ambientazione dalla Milano del 1970, alla New York degli anni Venti.

Con un escamotage da teatro purissimo, gli autori riescono a tenere l’attenzione sui fatti di cronaca grazie alla presenza di un matto in scena magistralmente interpretato da Daniele Russo, qui alla sua prova d’attore migliore, nonostante i moltissimi ruoli iconici già interpretati in carriera.

Un matto che dichiara di essere affetto da una forma di istriomania che in maniera compulsiva gli fa sentire il bisogno di entrare nelle vite di altre persone, soffre dunque della malattia dello hypocrites, ovvero dell’attore in scena, dell’istrione, appunto.

Nel primo dei due atti di cui è costituita la rappresentazione, parte importantissima è la vicenda dall’eroe-matto-mattatore che con la sua presenza in scena e tramite almeno due soliloqui che corrispondono a due veri e propri pezzi di bravura dell’interprete, fanno entrare in maniera magistrale lo spettatore nella mente non del serial killer, in questo caso, ma dell’istrione, in una matriosca di riferimenti metateatrali che si sposano benissimo con lo svolgimento dell’ordito drammaturgico che prenderà quasi le pieghe di un’indagine da film poliziottesco, genere che proprio in quegli anni era molto in voga in Italia.

Molto importanti e particolarmente felici risultano essere anche le partiture fisiche degli attori, tutti anche molto ben caratterizzati e i conseguenti movimenti scenici, firmati da Isacco Venturini, con un’occupazione dello spazio pressoché perfetta e una prossemica da encomio.

Già l’ouverture ha il merito di tenere incollato lo spettatore su ciò che succede, o meglio su ciò che sta per succedere, con il protagonista che camminando lungo i bordi della pedana di cui si è scritto, ne ricalca i contorni prima di iniziare a dipanare la vicenda nel dialogo preparando il terreno fertile per il dirompere fulgido dell’ordito drammaturgico della pièce.

La scelta di vestire tutti i personaggi di nero, con pantaloni eleganti e t-shirt rimanda ad uno spettacolo-studio, o almeno è questa la sensazione che si rimanda allo spettatore. La stessa passeggiata di apertura ricorda moltissimo il metodo dell’etjud di Anatolij Vasil’ev, uno dei più grandi registi-pedagoghi contemporanei, il cui metodo di studio di una scena e di un dramma in generale prevede proprio una fase preparatoria alla stessa di cui rappresenti una sorta di eco, definita “esposizione” o “esposizione del tema”.

La partitura fisica del matto mentre recita i suoi soliloqui è anch’essa di rimando: simula infatti la caduta dell’anarchico con il conseguente schianto a terra, il tutto svolto con una tale sapienza e con una tale delicatezza e precisione biomeccanica, da non risultare assolutamente mai didascalico.

Altro importante richiamo metateatrale è costituito dal double che è spettato ai due bravissimi Edoardo Sorgente ed Emanuele Turetta che interpretano prima i due agenti e poi i due commissari, in un segno registico che sa di trovata teatrale: i due agenti hanno un manichino sulle spalle quasi a dimensione d’uomo, evidentemente a simboleggiare sia il loro ruolo da poliziotti subalterni, mossi da questi manichini che hanno, in apertura e per uno di loro in particolare, anche la capacità di trattenerli, scaraventali, intralciarli, guidarli nei loro movimenti, in un inversione di ruoli altamente simbolica così come gran parte del disegno registico; qui infatti i burattini sono i mangiafuoco e i mangiafuoco sono i pupazzi inanimati. Latella è riuscito a giustificare dunque pienamente la scelta del double e a renderla addirittura poetica. Il pupazzo che hanno sulle spalle simboleggia però anche la responsabilità della morte che gli stessi si portano simbolicamente come peso sul groppone e sulla coscienza.

Quando poi i pupazzi vengono tolti, a subentrare ai due agenti, sono i due commissari, interpretati, come si è detto, dagli stessi attori.

Altri segni registici magistrali sono l’utilizzo della scarpa del matto che viene dapprima lanciata ad uno dei due agenti/commissari, lasciando il matto in scena con un piede scalzo, coperto da un calzino rosso, e che poi scopriamo diventare una bomba e i lacci, il complesso e districato insieme di fili che potrebbero far esplodere l’ordigno, permettendo così alla messinscena di poter raggiungere il livello massimo di simbolismo e evitando accuratamente e con sapienza teatrale manifesta ogni forma di didascalismo.

Anche il gioco con una parte degli spettatori seduti sul palcoscenico – quelli che idealmente sarebbero dovuti essere seduti in platea – è prettamente scenico e di rottura della quarta parete, quando alcuni di loro, riapparendo con un cappello della polizia dopo una chiusura di sipario che addirittura li priva della visione della messinscena per qualche minuto, vengono additati ed indicati come facenti parte del racconto stesso.

Gioco, insomma. Utilizzo del marchingegno teatrale ed esplorazione di alcune sue possibilità in un dramma come questo che è soprattutto, non dimentichiamolo, grandissimo teatro politico, di denuncia.

Latella ridà linfa e verve ad un dramma che già di per sé ne ha da vendere e riesce a restituire una forma-spettacolo più cupa, più oscura meno comica ma che comunque contiene un’altissima dote di funzionalità, soprattutto nei tempi d’oggi, dove la metafora dell’anarchico Pinelli vive ancora in moltissimi episodi della realtà del nostro Paese.

Il secondo atto scorre via in maniera ancora più interessante, nonostante la durata complessiva superi abbondantemente le due ore. Si entra nel vivo della trama con l’entrata in scena della giornalista Maria Feletti, unica figura femminile, non a caso vestita di un azzurro e un rosso sgargianti, che cerca di perseguire la verità, insieme al matto che qui, seguendo l’istriomania dichiarata nella prima parte del dramma, continua le sue impersonificazioni, prima spacciandosi per il capo della polizia scientifica e poi assumendo il ruolo di un vescovo, in un trasformismo che poi sfocerà in agnizione. Il finale ricalca ancora il disegno scenico che i corpi degli attori sono capaci di tracciare e di tracciare, rievocando la sagoma sulla quale recitano e che idealmente, di fatto, calpestano, calpestando così anche la verità sulla storia di Giuseppe Pinelli.

La colonna sonora principale è costituita da un rimbombo che richiama quello di un battito di cuore che funge da metronomo soprattutto per la seconda parte, dove la parte “processuale”, per così definirla, è quella preponderante con battute serrate che ricordano le sticomitie della tragedia antica.

Unico rammarico è il non aver potuto vedere seduti spettatori su alcuni dei posti che erano ancora in platea, che non erano stati sradicati e che circondavano il palcoscenico-sagoma che si protraeva in mezzo a loro: sarebbe stato suggestivo vedere spettatori anche in quelle sedute, come un tempo si usava nelle playhouses elisabettiane e come recentemente ha proposto un maestro assoluto del teatro mondiale come Kenneth Branagh che per un suo Macbeth ha immaginato un palcoscenico che attraversa di taglio le sedute della platea, facendo agire gli attori sostanzialmente al centro, tra due tribune laterali di spettatori. Non è dato sapere se la scelta è stata registica o giocoforza dipesa da ragioni di sicurezza e di distanze da rispettare per legge tra attanti e astanti su cui si discute molto già da qualche anno.

Di sicuro, per come è pensato lo spettacolo e per i grandi disegni prossemici che riesce a tracciare, come si è detto, una visione d’insieme più completa è quella dall’alto, soprattutto in uno spazio scenico come quello del teatro Bellini, per cui lo spettacolo è stato pensato e da cui non sembra doversi poter muovere in una tournée che invece meriterebbe ampiamente. Una visione asimmetrica consente di godere meglio di alcune partiture fisiche come quelle usate per rispondere al telefono che restituivano un effetto straniante e quelle prettamente connesse all’utilizzo della pedana, che già in apertura di secondo atto, viene utilizzata come una grossa scrivania da ufficio di questura, appunto, da cui si discute dell’accaduto.

È giusto menzionare anche gli altri due bravissimi interpreti che rispondono al nome di Annibale Pavone e Caterina Carpio, perfetti nei loro ruoli.

È un tipo di teatro quello di Antonio Latella che pur essendo ovviamente fortemente connotato dal punto di vista registico, è anche molto attento agli attori e alle loro interpretazioni, sensibilità derivante soprattutto dal passato di attore ad alti livelli dello stesso regista. E aveva senz’altro ragione quando ha pubblicamente sostenuto che Daniele Russo ha un suo modo di sedurre lo spettatore e di portarlo con sé: è quello che riesce a fare, lavorando su un registro per lui non proprio usuale, un registro interpretativo “in minore”, che lavora sulla sottrazione piuttosto che sull’eccesso, creando così un effetto di contrasto col ruolo del matto che interpretava di assoluta efficacia scenica.

Molto giusta anche la scelta di utilizzare il microfono per ogni attore, così da poter cogliere le nuances interpretative che potevano essere raggiunte solo con l’utilizzo dello stesso, il quale, come diceva il compianto Carmelo Bene, non risulta essere un amplificatore, una protesi, ma un vero e proprio microscopio che porta alla luce, e in questo caso all’orecchio, tutta la gamma interpretativa su cui un attore può lavorare, scoprendo potenzialità vocali che altrimenti non sarebbero neppure esplorabili.

Un plauso finale e ulteriore, dunque, a Daniele Russo che anche in questa recitazione “al microfono” riesce ad eccellere e che per la maturità dimostrata in questo ruolo, sembra pronto per affrontare, perché no, il ruolo del principe danese più famoso della storia del teatro.

Antonio Latella, dunque, dopo Chi ha paura di Virginia Woolf?, passato tra l’altro anche dal teatro Bellini, firma un altro spettacolo che è destinato a rimanere nell’immaginario dello spettatore napoletano.

___________________

Morte accidentale di un anarchico – Commedia di Dario Fo e Franca Rame – Regia Antonio Latella – Dramaturg Federico Bellini – Con: Daniele Russo, Caterina Carpio, Annibale Pavone, Edoardo Sorgente, Emanuele Turetta – Scene Giuseppe Stellato, Costumi Graziella Pepe, Musiche e Suono Franco Visioli, Luci Simone De Angelis, Movimenti Isacco Venturini, Assistente alla Regia Mariasilvia Greco, Realizzazione Scene Alovisi Attrezzeria, Costumi realizzati presso il Laboratorio di Sartoria del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa Produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini dal 13 maggio al 1 giugno 2025