Il segreto di un’indecifrabile cittadina risiede in un miracolo senza via di scampo.

Nella serata di lunedì 22 settembre l’attore e regista Michele Riondino ha ricevuto a Lucca il premio Golden Panther assegnato dal Lucca Film Festival e introdotto la proiezione del suo ultimo lavoro da attore, La valle dei sorrisi (2025), diretto da Paolo Strippoli e presentato fuori concorso all’85a Mostra del cinema di Venezia.

Riondino definisce il personaggio che interpreta nel film un Virgilio, uno scettico che esperisce, come lo spettatore che accompagna, la scoperta e comprensione degli eventi in cui è coinvolto.

Sergio (Riondino), insegnante di educazione fisica (ed ex-campione di Judo) con una tragedia alle spalle, assume l’incarico in una nuova scuola, trovandosi immerso nella comunità di un paesino sperduto nelle Alpi, con un peso interiore che gli nega la possibilità di concepire una vita felice e valevole di essere vissuta.

L’arrivo a Remis non rappresenta soltanto la fuga da una colpa e un dolore da cui non può realmente scappare, ma anche l’ingresso in un raggruppamento sociale che non riesce a comprendere e di cui non può fare parte. Nel paese c’è qualcosa che non va, qualcosa di fondamentalmente sbagliato, percepibile ma non immediatamente comprensibile per Sergio (troppo preso dal proprio dolore) e per lo spettatore. Ma pian piano la visione del personaggio-guida si fa più chiara: a Remis tutti sono invariabilmente felici. Troppo felici. Come se essere tristi non fosse permesso.

L’insegnante si trova di fatto in un ambiente ostile, dove la sua vita colma di dolore non ha un posto. La sofferenza di Sergio è mal tollerata e compresa dalle persone con cui si relaziona, il suo stato emotivo percepito come qualcosa di anomalo e inammissibile.

E in effetti così è nella “Valle dei sorrisi”. Il segreto del paesino, o meglio il “dono”, è Matteo (Giulio Feltri), ragazzo miracoloso con la capacità di liberare le persone dal dolore con un abbraccio. Questi è al centro di un culto religioso che tramite rituali e donazioni libera i membri della comunità dalle sofferenze della vita.

Sergio si trova coinvolto in questo processo di “guarigione”, condotto inconconsapevolmente da Matteo per essere epurato dal dolore della morte del figlio. Ma al contrario degli altri cittadini di Remis, egli non è in grado di accettare ciecamente il “miracolo”, nonostante la serenità ritrovata. Si interroga e interroga, soprattutto a proposito di Matteo e la vita che conduce, oggetto di un culto che lo celebra come il salvatore di Remis ma impossibilitato a vivere una normale vita adolescenziale, adorato come un santo dalla popolazione e obbligato dal padre e il parroco locale a fittissime sessioni di “guarigione”.

L’abbraccio per Matteo è diventato niente più che un atto rituale, qualcosa in cui lui è tenuto a dare ma non ricevere. Un gesto vuoto, privato del suo significato emotivo, che sa di mansione lavorativa e non di una manifestazione di affetto. Una condizione paradossale in cui non abbracciarlo significa volergli bene (come è il caso del padre) e una connessione fisica può avvenire soltanto facendosi abbracciare ma non abbracciandolo (onde evitare gli effetti del suo dono).

Matteo non è un santo, né «l’angelo di Remis», è un prigioniero della comunità, privato del diritto di vivere le normali esperienze dell’adolescenza e costretto a fare i conti con questa condizione trovando una soluzione compensativa tramite le sue abilità.

Ciò che è profondamente sbagliato nella comunità non è solo l’adorazione equivalente a una forzata cattività cui è sottoposto Matteo (costretto a farsi carico della sofferenza di tutte le persone) ma il modo in cui essa sceglie di gestire il dolore. La sparizione improvvisa di quest’ultimo non è un processo fisiologico per l’essere umano. Il risultato è un’aberrazione. Uno stato di anestesia che li rende insensibili a ciò che accade loro intorno e alle persone con cui interagiscono. Degli zombie capaci di vivere solo superficialmente ogni cosa, come i passeggeri di un’auto condotta da qualcun altro.

Il dolore è uno stato emotivo che fa parte dello spettro delle emozioni umane, qualcosa che dobbiamo accettare come parte di noi, che non può essere fatto sparire improvvisamente (per quanto lo vorremmo) o farci strappare via come un tumore rimosso chirurgicamente. Riconoscerlo, fronteggiarlo, elaborarlo è fondamentale per la crescita emotiva e intellettuale umana. Il rischio di non seguire questo processo è finire per esserne sopraffatti o perdere la capacità di esperire in maniera “sana” tutte le altre emozioni.

Tra questi due poli oscillano Matteo (sopraffatto dal dolore di tutta la città) e la popolazione (un esercito di zombie anestetizzato dalla privazione del dolore), legati da una sofferenza che viene meramente trasferita da un contenitore all’altro, rendendo il gesto dell’abbraccio potentissimo dal punto di vista rituale ma svuotandolo allo stesso tempo di ogni significato emotivo.

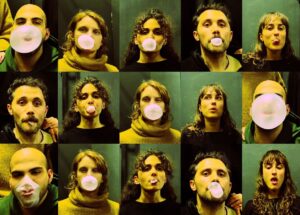

Per rendere l’esperienza del dolore utile alla nostra crescita e continua trasformazione come esseri umani, non dobbiamo tenerlo dentro, né riversarlo prepotentemente su qualcun altro nell’illusoria convinzione che in quel modo sparirà. Ciò che possiamo fare è condividerlo. Trovare forza nella comprensione e nell’aiuto degli altri, in un abbraccio reciproco che non deve riversare il dolore nel nostro interlocutore, ma permettere di ricevere aiuto nel sostenerne il peso, farci sentire che non siamo soli e non dobbiamo portarlo tutto da soli. L’esatta immagine con cui il film si chiude.

_________________

La valle dei sorrisi – Regia di Paolo Strippoli – Soggetto e Sceneggiatura: Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli, Milo Tissone – Con: Michele Riondino, Giulio Feltri, Paolo Pierobon, Ramona Maggiora Vergano, Sergio Romano, Anna Bellato, Sandra Toffolatti, Roberto Citran – Scenografie: Marcello Di Carlo – Musiche: Federico Bisozzi, Davide Tomat – Montaggio: Federico Palmerini – Casa di produzione: Fandango, Vision Distribuiton, Nightswin. Anno 2025