Un Amleto metateatrale che trasforma l’artificio in specchio del reale.

Ad aprire la stagione 2025/2026 del Teatro Stabile di Torino Amleto, nella nuova traduzione e adattamento di Diego Pleuteri, con la regia di Leonardo Lidi. Un lavoro in cui la dimensione dell’artificio è dichiarata fin dal primo istante e in cui la messa in scena, invece di celare la propria finzione o di nascondersi dietro a un presunto naturalismo, decide di esibirla per farne materia viva di riflessione. La teatralità, da superficie da mascherare, diviene elemento primario ed evidente. Il pubblico entra in sala con il canonico sipario rosso già aperto: lo spazio scenico si offre come un mondo altro, costruito e fittizio. Un grande telo plastico, bianco sporco e semiriflettente, chiude il resto della scena retrostante, mentre una passerella, anch’essa bianca, si protende verso le prime file della platea.

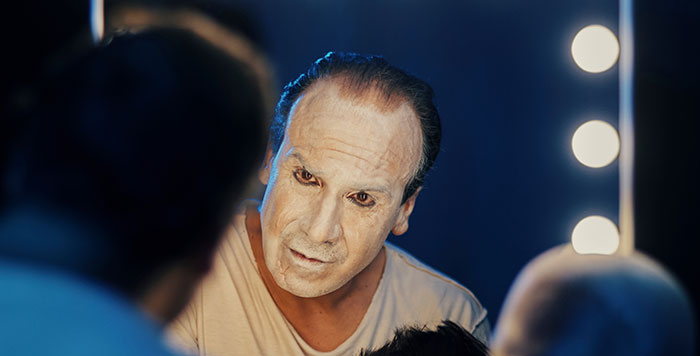

È qui che incontriamo Amleto — un intenso e istrionico Mario Pirrello — solo, seduto su quell’appendice sospesa tra il luogo deputato alla finzione e pubblico. Anche quando si aprirà il pesante tendaggio bianco alle sue spalle, che dà accesso al resto della scena, egli rimane a lungo rivolto verso la platea, in una postura che già dichiara la sua estraneità al mondo circostante, prima di entrare in contatto con gli altri protagonisti della vicenda del primo ’600 danese.

L’irrequieto Amleto è seduto sul simbolico trampolino che lo getta nel reale quando gli appare il fantasma del padre: una testa di ventriloquo mossa dalle mani di Christian La Rosa, espediente scenico che dà corpo a una presenza spettrale in cui l’artificio è smascherato, ma che apre un livello d’immaginazione altro. Alle sue spalle, gli altri attori agiscono in una sorta di controcampo teatrale. Le azioni di Amleto vengono spesso, in un primo momento, narrate più che rappresentate, con frequenti inserti parodici, alcuni anche spiccioli, che — pur suscitando la risata del pubblico — in alcuni casi si innestano con fatica nell’insieme. In attesa di incontrare il consigliere di Stato Polonio, il principe si abbandona a un registro farsesco, persino scatologico: stringendo una piccola pompetta nella mano destra, accompagna i propri pensieri con una serie di pernacchie, in un gioco che svela e ironizza sul suo stesso tormento, la morte del padre, di cui lo zio — nonché suo nuovo patrigno, Claudio — si è macchiato le mani.

La profondità psicologica dei personaggi shakespeariani viene così rielaborata, mentre altri elementi psicologici vengono consapevolmente tralasciati. Gli altri personaggi agiscono tra i gradoni di un’ampia cavea anch’essa bianca — una platea dentro la platea osservante degli spettatori— specchio di quella reale, in un continuo rimando tra scena e pubblico. Amleto invece, sovente legato al suo trampolino, emerge come il centro drammaturgico e spaziale dell’intero dispositivo. Pirrello, completamente vestito di bianco, appare come uno scolaretto smarrito, ma anche come un clown che ha perso ogni slancio circense. In contrasto, il re Claudio (unico personaggio vestito di rosso) incarna visivamente la colpa e il sangue versato; il suo trucco e la sua acconciatura lo fanno somigliare a un Joker inquietante, simbolo di un potere corrotto e irrazionale. Tutti gli altri attori, anch’essi vestiti con abiti bianchi e con il viso coperto da un cerone del medesimo colore, sembrano anime sospese in una dimensione senza tempo. Rosencrantz e Guildenstern, qui resi come due figure transgender, incarnano le pulsioni erotiche represse di Amleto: il giovane vi si abbandona per un attimo, ma subito le respinge, schiacciato dal peso della vendetta che deve compiere.

Quando giunge il momento della celebre “trappola per topi” — la messa in scena che Amleto organizza per smascherare il potere usurpato dallo zio — Lidi abbatte la quarta parete: le luci di sala si accendono, Orazio scende tra il pubblico e, su indicazione di Amleto, ancora una volta ancorato al suo molo bianco, chiama due ignari ma celebri spettatori che quella sera, lontani dai riflettori, volevano essere soltanto parte del pubblico: Orietta Notari e Valerio Mastandrea: Li coopta a interpretare il re e la regina. È un gesto che, nel suo gioco metateatrale, ribadisce il cuore dell’intera operazione: dichiarando la finzione, il teatro ritrova la sua forza critica sul reale. Nel giocare a far finta, ci si immerge nel vero. Ed è li, sullo sfondo delle frasi lette da Notari e Mastandrea, che Amleto chiama l’intero pubblico a rendersi consapevole sul ruolo della finzione pronunciando in coro la frase: «Trattali bene gli attori perché sono l’essenza di un’epoca.»

Man mano che la cupa vicenda che attanaglia il castello di Elsinore si infittisce, i personaggi iniziano letteralmente a spogliarsi dei loro costumi, rimanendo vestiti soltanto di bianchi body. Satira, parodia e dichiarata finzione diventano strumenti di smascheramento: il potere si mostra nudo. Inevitabile, allora, l’analogia con «Ma il re è nudo» della fiaba I vestiti nuovi dell’imperatore di Andersen, dove il sovrano, pur rendendosi consapevole della propria nudità — della nudità del suo potere — continua a fingere. Eccellente la prova di Rosario Lisma, che interpreta con versatilità Polonio e il becchino, modulando voce e mimica in modo sorprendente. I costumi di Aurora Damanti, in sinergia con le scene e le luci firmate da Nicolas Bovey, delineano con essenzialità il mondo “altro” immaginato da Lidi: buffo, semplice e volutamente distante da qualsiasi realismo. Particolarmente efficace anche l’uso delle teste di ventriloqui, che evocano, oltre al defunto re Amleto, il secondo becchino, rafforzando il senso di accentuazione della finzione.

Il celebre monologo «Essere o non essere» viene introdotto con ironia: Amleto annuncia «Adesso devo fare un monologo», per poi interrompersi dopo poche battute e riprenderlo più avanti. È un ulteriore gesto di smascheramento, che ironizza sul peso stesso della tradizione teatrale di questo testo. Non mancano, qua e là, riferimenti all’attualità sociopolitica, restituiti in chiave satirica talvolta grossolana. Né mancano citazioni della cultura pop e teatrale: da Trappola per topi di Agatha Christie a «E sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re, fa male al…»ultimi versi del brano Ho visto un re di Jannacci e Dario Fo. Questo Amleto si inserisce pienamente — con un linguaggio ancora più maturo e consapevole — nella poetica scenico-registica di Leonardo Lidi, coerente con la sua “trilogia cechoviana” e con la conseguente e ideale appendice de La gatta sul tetto che scotta.

______________

Amleto di William Shakespeare – traduzione e adattamento Diego Pleuteri – con (in o.a.) Alfonso De Vreese, Ilaria Falini, Christian La Rosa, Rosario Lisma, Nicola Pannelli, Mario Pirrello, Giuliana Vigogna – regia Leonardo Lidi – scene e luci Nicolas Bovey – costumi Aurora Damanti – suono Claudio Tortorici – cura movimenti scenici Riccardo Micheletti – puppets Damiano Augusto Zigrino e Silvia Fancelli – regista assistente Alba Porto – assistente regia Eleonora Bentivoglio – assistente scene Nathalie Deana –Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 6-26 ottobre 2025