Fondato da Norak Odal, il museo rivela il volto autentico dell’occulto tra oggetti rituali, arte e antropologia..

Benvenuti nel cuore esoterico di Torino, a pochi passi da Piazza Statuto, dove sorge oggi il Museo della Stregoneria Contemporanea; questo museo è anche centro studi, ed è molto più di una semplice esposizione: è un luogo fisico che intreccia storia, pratiche e spiritualità. Il museo è un’entità totalmente privata, sostenuta da donazioni e dalle collezioni del fondatore – Norak Odal, studioso e praticante -, oltre che dal contributo di antropologi e artisti esoterici.

Fondato nel 2019 nella sua iniziale collocazione simbolica nel Quadrato Romano, nell’area che fu l’antico Tribunale dell’Inquisizione, il museo si è spostato in una sede più ampia, inaugurata nel febbraio 2025, per ospitare una collezione in continua crescita.

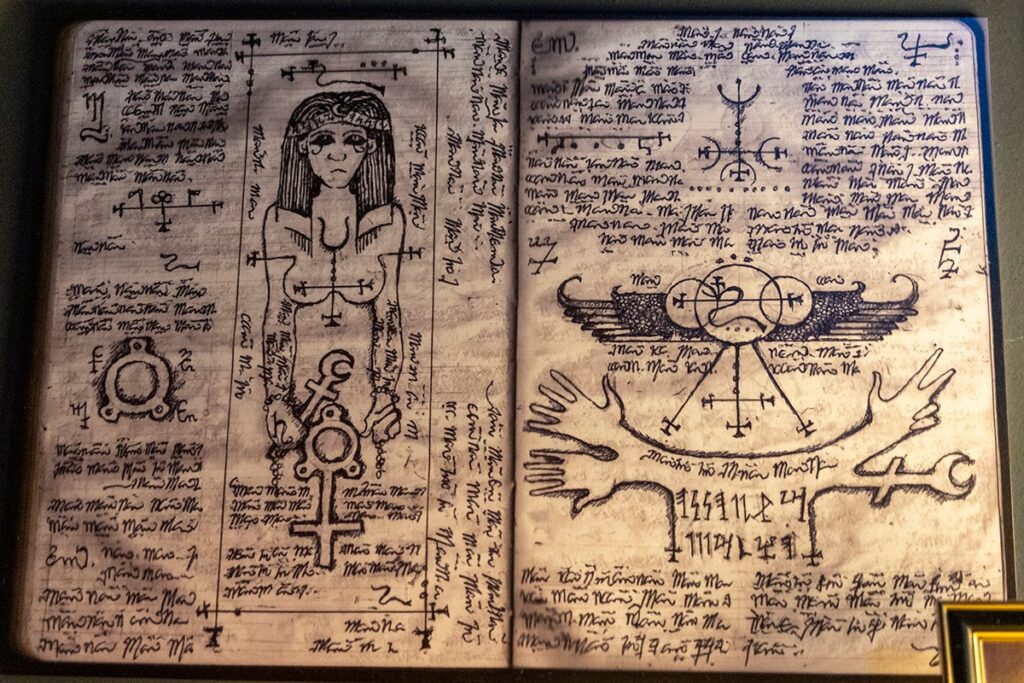

Il Museo della Stregoneria Contemporanea non è una raccolta di riproduzioni folkloristiche, ma di reperti autentici, utilizzati in pratiche rituali o magiche. Per questa ragione, è riconosciuto come il secondo museo al mondo per autenticità dei reperti, un dato che ne attesta l’importanza a livello globale. L’allestimento interno è concepito come una “casa della strega”, un ambiente immersivo e simbolico, riproducendo un appartamento ottocentesco nel quale si dice sia vissuta una “strega” torinese. Ogni oggetto della collezione—che conta oltre mille reperti provenienti dall’Italia, dall’Europa e persino dall’oltreoceano – è carico di “memoria, energia, vita propria”.

La visita, sempre guidata, esplora la stregoneria in un dialogo costante tra l’antico e il contemporaneo. Parte della collezione, inclusi oggetti rituali e reperti archeologici risalenti persino al I secolo d.C., riflette il percorso spirituale del fondatore Norak, legato in particolare allo sciamanesimo nordico e all’iniziazione runica. Il suo stesso nome, Norak, non è uno pseudonimo scelto, ma un nome runico, ricevuto attraverso pratiche di canalizzazione e meditazione, espressione di una traccia energetica che lega passato, presente e futuro. Secondo la curatrice, che assieme a Norak gestisce questo museo, «[…] Essere strega non è qualcosa che si diventa: è un bisogno profondo, una necessità dell’anima. È il desiderio di aiutare sé stessi e gli altri, di entrare in contatto con le energie che regolano il mondo.», un desiderio di mettersi al servizio degli altri. La figura della strega è presentata come un’esploratrice, che conosce le leggi universali ed energetiche e non teme di “indagare nei segreti, nelle profondità” e nell’oscurità per comprendere la totalità dell’essere.

Tra gli artisti che contribuiscono con le loro opere al museo spiccano Nicolò Mulè, un esoterista torinese contemporaneo che conduce seminari seguitissimi, e Carlo Piterà, un famoso surrealista genovese, noto per aver realizzato i tarocchi più grandi del mondo (con dimensioni originali di 175 cm x 120 cm).

Il Museo della Stregoneria Contemporanea di Torino non conserva libri, ma i suoi oggetti chiedono di essere letti come testi. La visita si trasforma per il visitatore-lettore in un’esperienza comparativa, poiché la parola e il rito hanno spesso camminato fianco a fianco nella cultura italiana, con ondate di interesse per l’esoterico che coincidono con momenti di profonda rottura storica e culturale.

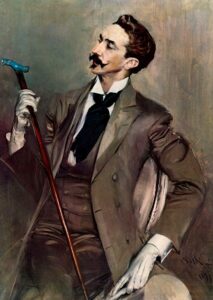

Si pensi al fin de siècle e alle avanguardie, quando l’occultismo ed il simbolismo funsero da stimoli per il rinnovamento della scrittura, in un periodo fecondo tra Ottocento e Novecento. Oppure si richiami l’ermetismo negli anni Venti e Trenta: pur non essendo occultismo pratico, la sua tensione verso il segreto e la “parola-lume” rese la poesia un vero e proprio rito laico, con autori come Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale che plasmarono versi simili a sigilli. Un’altra traiettoria significativa fu introdotta tra le due guerre e con l’avvento del fascismo, quando figure come Julius Evola teorizzarono un esoterismo legato all’ideologia antiprogressista, mantenendo l’occulto in un discorso di crisi e “ripiego” su forme sacrali contro la modernità, come espresso nel suo testo chiave Rivolta contro il mondo moderno (1934).

Dopo il trauma della Seconda Guerra Mondiale, la magia popolare venne reimmessa nel campo della storia culturale grazie agli studi antropologici di Ernesto De Martino (come in Morte e pianto rituale e Sud e magia). Le sue indagini negli anni Cinquanta furono cruciali per comprendere la persistenza dei saperi esoterici nel Novecento italiano come risposta a smottamenti collettivi. Infine, l’esoterismo divenne esperienza e consumo culturale con la controcultura degli anni ’60-’70 e il nascere del movimento New Age, influenzando la narrativa di nicchia e la saggistica. Visitare il museo significa guardare un anello medievale o una tavola runica e richiamare alla mente un passo di Ungaretti o le ricerche sul campo di De Martino. Il museo, pur non ospitando testi, aiuta a leggere la letteratura da un’angolazione che restituisce alla parola la sua dimensione performativa: la parola che incanta e la pagina che veglia sui gesti.

Il museo, che funziona anche come centro studi, ospita una biblioteca, una scuola e sale conferenze per eventi come presentazioni di libri e circoli di studio. Il riscontro del pubblico è molto elevato, con circa il 90% dei visitatori che si dichiara affascinato. La fascinazione è trasversale, attirando persone di tutte le età, inclusi antropologi, professori universitari, medici e studenti interessati alla dimensione storica e sociologica della stregoneria. È sorprendente notare come il pubblico sia composto in maggioranza da visitatori provenienti da fuori Torino e dall’estero, nonostante la sua importanza nel panorama esoterico locale. L’obiettivo finale del museo resta quello di preservare, raccontare e rendere accessibile la conoscenza esoterica, liberandola dai pregiudizi e restituendole la sua dimensione umana e spirituale.

_____________________________________

Museo della Stregoneria Contemporanea – Fondatore e curatore Norak Odal, Torino, 6 novembre 2025

Foto ©Grazia Menna