Fantasmagorie psichiatriche sulle note di Euripide

Interessante per alcune scelte registiche l’Oreste euripideo messo inscena da Dario Battaglia allo Spazio Diamante (Roma, 31.10-2.11.2025). Ma prima di entrare nello specifico della partitura da teatro da camera, nella sua nudità psichiatrica, facciamo un po’ di contesto.

Agamennone sacrifica la figlia Ifigenia perché la flotta possa partire per la guerra di Troia. Sua moglie, Clitennestra lo tradisce con Egisto, e al ritorno lo uccide per vendetta. Oreste, figlio di Agamennone, con Pilade e la sorella Elettra, uccide la madre, Clitennestra (ed Egisto), per vendicare il padre. E’ solo una parentesi dell’infinito ciclo di faide che insanguina la progenie di Tantalo, gli Atridi, che governano l’antica città di Argo, ciclo che è stato al centro di molte delle tragedie della triade aurea Eschilo, Sofocle, Euripide. L’Oreste euripideo (del 408 a.C.) riprende con altre tinte lo stesso soggetto trattato nel 458 a.C. nella trilogia eschilea, l’Orestea, e precisamente nel terzo episodio, Le eumenidi. La vicenda in Euripide tuttavia ha tutt’altro accento. Se in entrambi i casi si tratta di un processo a Oreste, dei suoi rimorsi e delle sue difese, in Eschilo tutto avviene tra gli dei, in un duello legale, in un tribunale ateniese, tra le dee della vendetta, le Erinni, e la dea della ragione, Atena. In Euripide invece il processo è nell’assemblea popolare, e gli dei compaiono solo alla fine a capovolgere la condanna. Per il resto le dinamiche sono tutte umane, con un dibattito e dei tormenti che oscillano tra ragion giuridica e ragion politica, tra pulsioni passionali, vigliaccherie ed opportunismi. Significativa è la posizione di Tindaro, padre di Clitennestra ed Elena. Ha orrore del comportamento di entrambe le figlie, una assassina e adultera e l’altra fedifraga, e causa della guerra decennale contro Troia. Tuttavia è contro l’atto di violenza. Non vendetta serve, ma giustizia. Oreste doveva esiliare la madre. Uccidendola si è messo nella stessa scia di torti e violenze.

Del resto la tragedia riflette in ciò una conquista avvenuta quasi due secoli prima (621 a.C.), con

la nuova legge emanata da Dracone. Chi aveva commesso omicidio volontariamente era condannato a morte dall’Areopago. Poneva così fine alle sanguinose vendette dei parenti delle vittime, sostituendo ad essa la giustizia amministrata dai tribunali. Naturalmente, essendo il contesto patriarcale, facevano eccezione tutti gli adulteri femminili (mogli, madri, sorelle).

Oreste quindi incarna ancora il mondo passionale pulsionale dell’epoca micenea (circa 1200 a.C.) e delle guerre di troia, dove si oscilla tra il mandato pubblico sull’onore e la vendetta, ed una delega deresponsabilizzante all’operato degli dei, mandanti sia del male che delle sue distorte soluzioni, accampando a loro volta un mix di propri impulsi passionali e di ossequio ad un ipotetico fato già scritto a cui obbedire.

I due testi così concordano nell’assoluzione finale, ad opera di Atena, e di Apollo (il mandante).

La giustificazione ? Oreste ha agito su loro mandato. Inoltre (deriva patriarcale), sia per lui, sia per Atena, la figura del padre, come inseminatore è legame prevalente. La madre soltanto alleva. Dunque vendicare il padre prevale sul salvare la madre. E’ lecito. Anzi. Dovuto.

Così la figura intransigente di Tindaro – trattato come un moralista irascibile e bisbetico – viene obliterata da un mix di vox populi e vox dei, cioè dai due corni egoistici della passione: la partigianeria delle fazioni popolari e le ragioni individuali. Perché certo vedremo che questo Oreste è la sagra della vigliaccheria, da quella delirante di rimorso di Oreste, a quella di piccolo cabotaggio di Menelao, che capisce che in città prevalgono le fazioni legate al defunto Egisto, che non vogliono Oreste al potere, e comunque ancora esitante, si ritira di fronte alla minaccia di Tindaro di impedirgli di essere re a Sparta. E così, senza negarglielo apertamente, evade le disperate richieste di appoggio del nipote, proponendo di ripiegare sulla persuasione invece che sulla sua autorità e su un’azione di forza.

Un mondo piccolo piccolo, di cui l’arroganza divina è il coronamento.

Non solo Apollo manda assolto Oreste, ma Elena viene salvata da morte e rapita in cielo, perché amante di Giove. Menelao si dovrà accontentare di altra moglie, Oreste sposerà Ermione, la figlia di Elena che stava per ammazzare, e Pilade sposerà sua sorella. Una vera dittatura mafiosa e familista dall’alto dei cieli. Come a farsi beffe in modo totalmente pessimistico del dibattito sulla giustizia. Euripide mette in grottesco espressionisticamente, e critica, l’uomo in tutti i suoi aspetti. La democrazia, la religione, le passioni, il falso eroismo come ipocrita mandato sociale.

Del resto Atene aveva appena perso le guerre del Peloponneso, e la sua splendida democrazia si avviava al declino.

Dario Battaglia tenta di rendere al massimo questa deriva, approntando un teatro da camera isterico nel dolore, e granghignolesco nelle soluzioni gangsteristiche, per altro già nel testo di Euripide, qui fedelmente agito. Sono già in Euripide infatti un Oreste malato e delirante nel rimorso, e la soluzione per evadere la condanna a morte. Prima l’uccidere Elena, moglie di Menelao, stupida coda di vendetta maschiloide proposta da Pilade, per punire Menelao.

Poi, su più astuta proposta di Elettra, l’idea invece di scamparla costringendo Menelao ad aiutarli, rapendo e minacciando di morte sua figlia, Ermione.

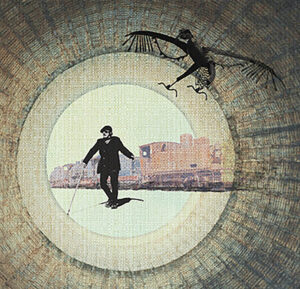

La scena si apre a lungo muta, gestuale, in un biancore ospedaliero, dove tre panche metalliche circondano un tavolaccio che funge da letto d’ospedale e poi palco del dolore, in una nudità scenica mentale e minimalista. Dilaga così il fantasma di una deriva psichiatrica, che dilata a fantasmagoria e complotto degli dei la sofferenza di Oreste, già al limite del deliro in Euripide.

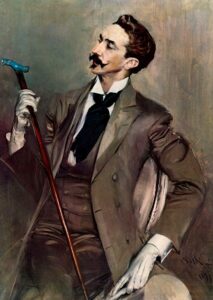

Lui si contorce su questo tavolaccio anatomico, fetale, sincopato, abbracciandosi la testa, come un bambino perseguitato e spaurito. Intorno si muovono, in camice bianco, medici e infermieri (gli dei, le Erinni?). Gli iniettano un sedativo, mentre lui ulula disperato e ribelle. Poi parlano tra di loro a gesti, e muti, col labiale. Si scambiano un coltello a serramanico. Esibiscono un bastone da passeggio. Due prefigurazioni di quanto il destino porterà in atto. Il coltello con cui dovrebbero uccidersi Oreste ed Elettra, dopo la sentenza. E il bastone di Tindaro, con il quale poi minaccerà e pontificherà. Severo araldo di una ipotetica giustizia, ma vestito da militare, come un moderno ufficiale nazista. Una giustizia la sua che dietro il velo della saggezza nasconde anch’essa rancore e vendetta, e forse anche quel conflitto generazionale a cui alludono alcuni recensori.

Il divino e il destino come manipolazione autoritaria dell’umano, e di cui l’umano è vittima e carcerato, e dove la ribellione si configura come delirio.

Così si apre, e così alla fine si chiude, quando, dopo l’epilogo a lieto fine, Oreste di nuovo seduto sul tavolaccio, gambe penzoloni, viene vestito con una camicia di forza. Tutti, in bianco, intorno alla sua figura cristica, a braccia ad ali aperte, prolungate dalle maniche-laccio.

Poi – lui ora legato a braccia conserte – se ne vanno.

Solitudine e silenzio.

Si guarda intorno. Si accascia.

Ed è il buio.

Se il silenzio apre e chiude, come voragine che inghiotte, in mezzo si scatenano narrazione e dialoghi. La narrazione condotta da Elettra, la più pacata e dolente. E poi dialoghi a coppie, dove ciascuno porta una caratteristica recitativa, volutamente sovraccarica.

Oreste tutto lamento e polemica, con una gestualità ora rabbiosa ora disperata, tutta corpo. Pilade urlato e roco fanatico dell’amicizia. Menelao in giacchetta nera, mellifluo e dondolante, epicureo, ipocrita, vigliacchetto. Tindaro rigido e marmoreo. Elena ed Ermione, con vestiti e capigliature sensuali, e portatrici di una frivola superficialità, in Ermione quasi caricaturale.

Ed una progressione di colori. Bianchi i due amici e il medico/Apollo (il sacrificale). In nero Menelao e Tindaro (il potere). Coloratissime e frivole Elena e Ermione (la lussuria).

In questo tutto sopra le righe solo ogni tanto eccessivi i registri vocali, e decisamente esagerata (in una inutile rincorsa col cinema) la scena in cui ammazzano Elena. Prima con ripetuti rumorosi violenti sbattimenti della testa sul tavolo. Poi un lungo e insistito strangolamento con una sciarpa rossa.

Ma il climax fa il suo effetto, nel favorire ed ingigantire poi, per contrasto, il mesto silenzio sacrificale del finale (dopo il rumore assurdo dell’esistere).

________________

Oreste, da Euripide – Adattamento e regia di Dario Battaglia – con Francesca Piccolo, Aurora Cimino, Ivan Graziano, Antonio Bandiera, Alessandro Burzotta, Marcello Gravina, Caterina Fontana – Musiche originali di Gioacchino Balistreri – Costumi Ivan Bicego Varengo – Progetto visual Anita Martorana – Luci Stefano Bardelli – Supporto tecnico Luca Berrettoni – Produzione Compagnia Lombardi/Tiezzi – Spazio Diamante, Sala White, Roma, 31 ottobre – 2 novembre 2025