A cinquant’anni dalla sua morte, la sua eredità continua a interrogare coscienze e linguaggi. La sua voce, scomoda e profetica, resta la più lucida denuncia del potere e del conformismo di ogni tempo.

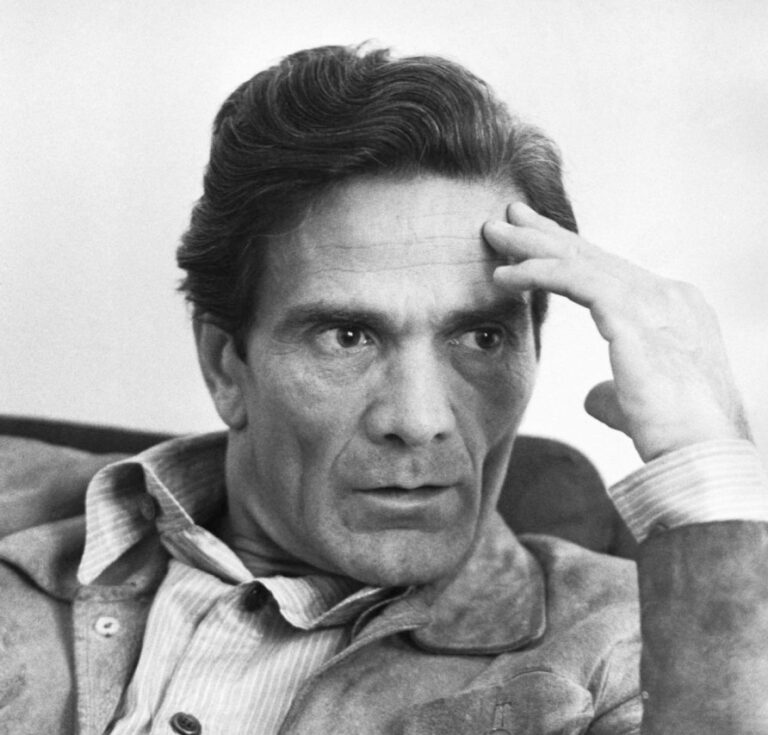

Cinquanta anni dopo la sua morte, La Repubblica dedica a Pier Paolo Pasolini il suo primo volume monografico: “La sua forza. 50 anni dopo. Rivoluzione Pasolini.” Il mondo della cultura, del giornalismo, della musica, del teatro e del cinema ricorda che il 2 novembre 1975, a Ostia, in via dell’Idroscalo, veniva ucciso uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento: Pier Paolo Pasolini — poeta, scrittore, drammaturgo, giornalista e regista.

«Tutti lo citano oggi, come ieri e come accadrà domani, ma era una mente libera e non etichettabile» afferma Marco Antonio Bazzocchi, ordinario di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Bologna e curatore della mostra “Pasolini. Anatomia di un omicidio”, allestita dal 30 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026 presso la Galleria Modernissimo.Figura culturalmente versatile, Pasolini fu anche romanziere, pittore, linguista, traduttore e saggista, osservatore acuto e profetico dell’Italia dal dopoguerra fino alla metà degli anni Settanta.

Controverso e dichiaratamente omosessuale, fu protagonista di aspri dibattiti e feroci polemiche, critico verso la borghesia e la nascente società dei consumi, così come verso il Sessantotto e i suoi protagonisti.

Nel cinema lasciò opere di valore sociale, umano e politico riconosciute a livello internazionale: Accattone(1961), Mamma Roma (1962) — con una straordinaria Anna Magnani —, Il Vangelo secondo Matteo(1964), Uccellacci e uccellini (1966), dove scoprì la vena drammatica del “principe della risata” Totò.

Seguono Porcile, Medea, I racconti di Canterbury, fino al suo ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma(1975): un’opera estrema, lucida e disperata, che molti considerarono il suo testamento spirituale. Censurato e accusato di eccesso, oggi è riletto come una denuncia profetica del “nuovo fascismo” nato dal potere economico e mediatico.

Scrive Silvia D’Onghi: «Pasolini aveva capito che il potere economico e quello politico si stavano unendo per modificare — anche attraverso la televisione — la struttura stessa degli italiani, rendendoli sempre più assoggettati al consumismo di massa, origine di una nuova forma di fascismo.»

C’era in lui una radice cristiana profonda, intrecciata a un impegno politico di sinistra, sebbene il Partito Comunista Italiano lo espulse per la sua indocilità. Tra le sue amicizie più intense vi fu quella con Oriana Fallaci, inviata del Corriere della Sera, che come ricorda Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano gli disse la mattina del 2 novembre: «Padellà, ascolta bene: Pasolini è stato ucciso dai fascisti.»

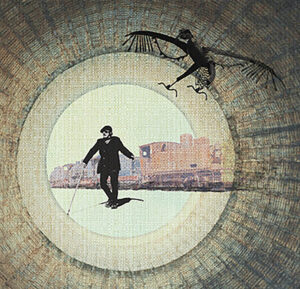

La versione ufficiale parlò invece di un delitto commesso da un giovane “marchettaro”, Pino Pelosi, ma a distanza di mezzo secolo il mistero resta: fu davvero una lite di strada, o qualcosa di più oscuro? Alle nuove generazioni, oltre alle celebrazioni e ai tributi, restano i suoi scritti, i film, i documentari girati in tutto il mondo: dalla New York di Harlem scoperta con la Fallaci all’India insieme a Moravia, alla Palestina attraversata dai conflitti politici, all’Europa divisa dal Muro di Berlino. Opere come Sopralluoghi in Palestina, Appunti per un film sull’India e le “pillole” filmiche di Ro.Go.Pa.G. – tra cui La ricotta e Che cosa sono le nuvole, restano esempi di un cinema poetico e militante.

I riconoscimenti non mancarono: Leone d’Argento a Venezia nel 1964 per Il Vangelo secondo Matteo, Orso d’Argento a Berlino nel 1971 per Il Decameron, Orso d’Oro nel 1972 per I racconti di Canterbury, e il Gran Prix della Giuria a Cannes nel 1974 per Accattone e Il fiore delle Mille e una notte.

Nel 2015 la Mostra del Cinema di Venezia gli ha reso omaggio con un Leone d’Oro speciale per la versione restaurata di Salò o le 120 giornate di Sodoma.

Pasolini diceva ai ragazzi: «Seri bisogna esserlo, non dirlo — e magari neanche sembrarlo. L’Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, falso moralismo, conformismo. Chi contribuisce, anche inconsapevolmente, a questa marcescenza, è fascista. Io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere in modo sleale — e questa è una grave colpa, lo so».

A Pasolini piaceva James Senese, figlio di un soldato americano e di una donna napoletana, “un nero a metà” con Napoli nel cuore. Musicista straordinario, come un Charlie Parker partenopeo, con il suo sax ha rivoluzionato la musica italiana e il linguaggio del jazz. Amico fraterno di Pino Daniele, portò la Napoli nera e mediterranea sui palcoscenici del mondo, fino allo storico Apollo Theatre di Harlem, dove fu accolto come un’icona del jazz accanto ai miti di sempre: Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong.

L’ultima volta che l’ho incontrato fu alla Mostra del Cinema di Venezia, per un docufilm a lui dedicato. Mi disse: «Il jazz è poesia. Devi sentire la musica e le note con l’anima e con il cuore.» Quando fu ospite del Giffoni Film Festival nel 2016, davanti alla Sala Lumière gremita, disse ai ragazzi: «La musica e il jazz ci aiutano a guardare oltre, a recuperare i valori che stiamo perdendo.»

Una frase che sarebbe piaciuta anche a Pier Paolo Pasolini. Buon viaggio, James.