Davide Livermore apre la stagione genovese con un rito tragico e ipnotico dal testo di Eugene O’Neill

Tornare a teatro dopo la pausa estiva porta con sé una miscela di emozioni che chi ama la scena conosce bene: curiosità, entusiasmo, una dolce nostalgia per le luci che si abbassano, per i sedili rossi, per il brusio che precede il silenzio. È un ritorno alle abitudini, ma anche un rito collettivo, quasi un atto di fede nella potenza del teatro. Quest’anno, al Teatro Ivo Chiesa, questo rito assume la forma imponente e ipnotica de Il lutto si addice ad Elettra di Eugene O’Neill, che inaugura la nuova e ricchissima stagione del Teatro Nazionale di Genova con la regia di Davide Livermore.

Dopo l’Orestea di Eschilo di qualche stagione fa e Il giro di vite dello scorso anno (entrambi recensiti dalla sottoscritta), Livermore torna a confrontarsi con un testo di vertiginosa complessità e densità simbolica. Scritto da O’Neill nel 1931, Il lutto si addice ad Elettra è uno dei capolavori assoluti della drammaturgia del Novecento: un ponte teso tra mito e psicoanalisi, tra tragedia greca e dramma borghese. L’opera trasporta l’Orestea di Eschilo nell’America della Guerra di Secessione, nella casa dei Mannon, famiglia distrutta da segreti, desideri di vendetta e sensi di colpa. Ma in questa genealogia di colpe ereditarie non ci sono dèi a giudicare: il tribunale è quello delle coscienze, e la condanna, come sempre in O’Neill, è interiore, ineluttabile. Ogni stanza della dimora sembra abitata dai fantasmi del passato, presenze invisibili che continuano a giudicare i vivi.

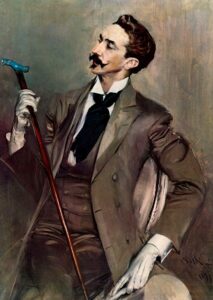

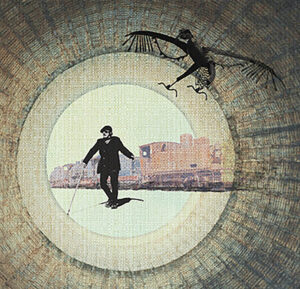

Fin dall’inizio, il pubblico è immerso in un’atmosfera sospesa. Nella grande sala, la scenografia — firmata dallo stesso Livermore — si intuisce prima di svelarsi: geometrica, ottica, quasi prospettica, costruisce uno spazio che è al tempo stesso architettura mentale e prigione simbolica. Le linee si rincorrono in un equilibrio di pieni e vuoti. È un gioco calibrato di luci e ombre che trasforma il palcoscenico in un organismo vivo. I costumi di Gianluca Falaschi, di una eleganza inquietante, e le luci di Aldo Mantovani, sapientemente costruite a cornice del pathos, contribuiscono a creare un universo visivo coerente e magnetico.

Livermore, come sempre, pensa per immagini. Ogni scena è un quadro, ogni gesto un riflesso di un pensiero profondo. Il regista costruisce un allestimento poderoso, che riesce a restituire la grandezza tragica di O’Neill senza mai cadere nel manierismo o nell’eccesso estetico. Il suo è un teatro che sa parlare il linguaggio del mito ma con accenti contemporanei, mettendo a nudo la modernità psicologica dei personaggi. In questa Elettra non c’è catarsi, ma un progressivo sprofondare nella colpa, nel desiderio e nell’autodistruzione.

Il racconto procede in tre parti, introdotte da una voce fuori campo che esce da una radio: un dispositivo semplice ma efficace, che incastona la vicenda in un tempo sospeso, fra passato e presente, fra eco del mito e memoria storica. Le divisioni fra gli atti, segnate da sipari calanti e mutamenti di luce, scandiscono con precisione chirurgica il ritmo interno dello spettacolo. È qui, forse, che si avverte l’unica debolezza: i tempi lunghi, dilatati, che talvolta appesantiscono la fruizione. Con una durata di circa tre ore e mezza, Il lutto si addice ad Elettra richiede al pubblico una concentrazione costante; ma è un piccolo prezzo da pagare di fronte a una regia di tale imponenza.

Sul piano interpretativo, il cast è semplicemente straordinario. Linda Gennari è una Lavinia magnetica, attraversata da una tensione costante che provoca letteralmente la pelle d’oca. Il suo sguardo, la postura, la voce: tutto è calibrato per rendere visibile l’ossessione di una donna condannata alla memoria, schiacciata dal peso del desiderio e del rimorso. Accanto a lei, Elisabetta Pozzi dona a Christine Mannon una complessità straordinaria: non solo la madre colpevole, ma una creatura ferita, ambigua, che si dibatte tra eros e distruzione. Pozzi, veterana della scena classica, domina il palco con una presenza ipnotica, ogni suo gesto è densità, ogni silenzio, parola.

Paolo Pierobon, nel ruolo di Ezra Mannon, impone la sua figura austera e tragica, incarnando il potere e la colpa paterna. Marco Foschi (Orin) e Aldo Ottobrino (Adam Brant) completano un ensemble di altissimo livello, affiatato e perfettamente orchestrato. È raro assistere a un lavoro dove la coralità funziona in modo così organico, dove il respiro collettivo non soffoca l’individualità dei singoli, ma la esalta.

La nuova traduzione e l’adattamento curati da Margherita Rubino restituiscono al testo di O’Neill un linguaggio teso e moderno, capace di conservare l’eco del tragico classico pur parlando con voce contemporanea. Ne emerge un dramma dove il bene e il male si confondono, dove ogni personaggio è al tempo stesso carnefice e vittima, e dove lo spettatore, inevitabilmente, si interroga: sono poi così diverso?

Attraverso il suo sguardo registico, Livermore costruisce tutto su questo dubbio, trasformando la sala teatrale in un tribunale collettivo. Non ci sono dèi, come già detto: l’unico giudizio è quello che ognuno, uscendo, porta con sé. Ed è forse questo il segno più alto della grande regia — quella che non impone una visione, ma la suscita, che non chiude, ma apre.

Quando le luci si spengono e il pubblico rimane per qualche secondo sospeso nel silenzio, si ha la sensazione di aver assistito non solo a uno spettacolo, ma a un rito. Un rito del lutto, della memoria, della colpa. Un teatro che torna a essere specchio e abisso, come voleva O’Neill, e che nella mano sapiente di Livermore trova una nuova, potente incarnazione.

Il lutto si addice ad Elettra segna così un inizio di stagione alto, complesso, degno di un teatro che non ha paura di affrontare le grandi domande, anche a costo di chiedere tempo, attenzione e resistenza. Un teatro che, come i suoi personaggi, non cerca consolazione, ma verità.

_____________________________________________________________________________________

Il lutto si addice ad Elettra – Produzione Teatro Nazionale di Genova in coproduzione con Centro Teatrale Bresciano per il 2026 – Traduzione e adattamento Margherita Rubino – Regia Davide Livermore – Personaggi e interpreti Ezra Mannon Paolo Pierobon, Christine Mannon Elisabetta Pozzi, Lavinia Mannon Linda Gennari, Orin Mannon Marco Foschi, Adam Brant Aldo Ottobrino, Peter Niles Davide Niccolini, Hazel Niles Carolina Rapillo – Scene Davide Livermore – Costumi Gianluca Falaschi – Musiche

Daniele D’Angelo – Luci Aldo Mantovani – Regista assistente Mercedes Martini – Progettazione trucco e parrucco Bruna Calvaresi – Assistente costumista Gian Maria Sposito

ph. Federico Pitto

Genova , 14 ottobre 2025