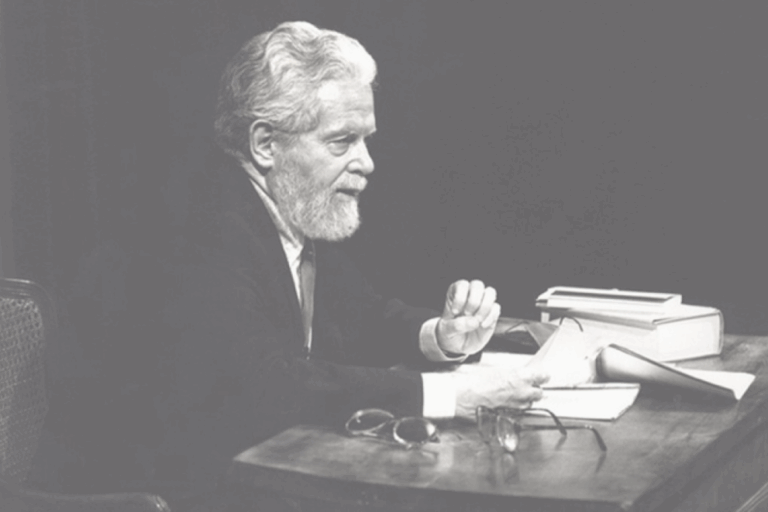

Il ricordo del regista e drammaturgo a quindici anni dalla sua scomparsa

Definito da Vittorio Gassmann come il “Cervello più criticamente addestrato”, Luigi Squarzina, nel suo ruolo da regista e drammaturgo teatrale, è stato uno dei fulcri centrali della storia del teatro contemporaneo e, a distanza di quindici anni dalla sua scomparsa, è giusto ricordarlo e rammentare a noi stessi quali siano le origini del teatro moderno.

Nato a Livorno il 18 febbraio 1922, Luigi Squarzina è stato compagno di scuola di Gassmann e non solo: molti sono stati gli incontri con i più grandi colleghi del teatro come Gabriele Lavia, Ottavia Piccolo, Eros Pagni, Giorgio Albertazzi. Laureato in Giurisprudenza e diplomatosi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’amico, nel 1952 Squarzina ha curato, su richiesta dello stesso Silvio D’Amico, la sezione del Teatro Drammatico per l’Enciclopedia dello Spettacolo, una raccolta di sapere sulle discipline artistiche voluta fortemente dalla stessa Accademia. Approfondisce gli studi sulla drammaturgia americana negli Stati Uniti nel 1951 e nel 1952, grazie a una borsa di studio presso la Yale University, specializzandosi in Metodologia della Storia dello Spettacolo, influenzando fortemente il suo percorso da regista e filologo del teatro.

Il periodo roseo per Squarzina è stato quello genovese nella direzione artistica del Teatro Stabile di Genova, insieme a Ivo Chiesa dal 1962 al 1976. Qui Squarzina firma trentasette regie tra cui Misura per misura di Shakespeare, Uomo e superuomo di George Bernard Shaw e Ciascuno a suo modo di Pirandello. Ed è proprio qui, che Squarzina diede vita alla Compagnia Goldoniana, formata dai grandi volti del teatro contemporaneo come Lina Volonghi, Lucilla Morlacchi, Grazia Maria Spina, Elsa Vazzoler, Margherita Guzzinati, Esmeralda Ruspoli, Wanda Benedetti ed Eros Pagni, Camillo Milli, Omero Antonutti, Giancarlo Zanetti, Gianni Galavotti, Gianni Fenzi, Alvise Battain, Toni Barpi e tanti altri attori che hanno fatto parte di questa illustre compagine. In questo fiorente periodo creativo e intriso di forti collaborazioni artistiche, assieme a Chiesa e ad Alessandro d’Amico, Squarzina fonda il Museo Biblioteca dell’Attore, luogo ereditato dalla famiglia di Guido Salvini, Maestro di Squarzina di cui quest’ultimo fu anche suo assistente e nel 1950 vicedirettore del suo Teatro Nazionale. Da non dimenticare il percorso accademico di Squarzina come professore ordinario nel 1975 nel corso universitario di Istituzioni della regia sull’estetica e sulla drammaturgia di Brecht al DAMS dell’Università di Bologna e successivamente divenne professore emerito con la cattedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo al DAMS dell’Università Roma Tre fino al 1992. Dal 1976 al 1983, Squarzina si trasferisce a Roma insieme ai suoi più stretti collaboratori per dirigere il Teatro Stabile di Roma. Nel pieno periodo degli Anni di Piombo dove a Roma regnava il caos, Squarzina decide di creare collaborazioni con centri culturali ed Università per diffondere la conoscenza del teatro e per muovere coscienze, soprattutto nelle giovani generazioni.

Ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Premio Feltrinelli per il Teatro nel 1998, il Premio DAMS alla carriera nel 2003 e il Galeone d’oro alla carriera nel 2006.

Traduttore e studioso delle opere di Shakespeare, Brecht e Goldoni e fautore del teatro politico di Brecht, Luigi Squarzina, insieme a Giorgio Strehler e a Luchino Visconti, ha rotto il cordone ombelicale del teatro classico e tradizionale ottocentesco, coadiuvando la sperimentazione e l’analisi del testo e dei personaggi ad emergere nello studio e nella costruzione di uno spettacolo.

In Italia, la composizione teatrale vedeva ancora il ruolo del mattatore e dell’attore come universo centrale a cui far girare attorno lo spettacolo teatrale. Nello sperimentalismo del Dopoguerra, l’attenzione si sposta verso l’analisi e il rispetto stesso del testo e della sua composizione drammaturgica, lasciando agli attori ampia creatività e spazio di immaginazione per la costruzione di un personaggio.

Come per l’attore siciliano Turi Ferro, la scuola di Luigi Squarzina poco si discosta dal quel minuzioso lavoro nella sua visione di regista critico: nella visione da regista, vi è un’analisi maniacale sul testo nella piena attenzione alla drammaturgia dell’opera stessa, mentre la componente critica è dettata dall’attenzione dei temi trattati, trasponendoli in un contesto attuale e moderno. Ma l’accento non era posto solo sulla drammaturgia, bensì anche sullo spazio scenico: numerosi sono stati i piccoli bozzetti per uno studio dettagliato sulla composizione della scena. La rottura con la il tradizionalismo deriva proprio dal rifiuto della scena naturalista: come nel teatro povero di Grotowski, la componente scenica doveva essere nuda o sprovvista di elementi scenici, tuttalpiù essenziale di elementi che potessero essere polifunzionali, come lo era stato il Castello di Elsinor, unico elemento scenico narrativo ed espressivo del pensiero shakesperiano per l’Amleto del 1952 con Vittorio Gassmann e Luca Ronconi.

Nella visione nitida di Squarzina, il teatro doveva avere un forte orientamento sociale e politico e non più quell’aria di supponenza elitaria, riservata soltanto ai pochi. Ed è qui che il teatro assume una connotazione più popolare, ovvero alla portata di tutti e non soltanto alle classi più abbienti come era avvenuto finora in Italia. Il caso Mattei del 1972 ne è un chiaro esempio, poiché lo spettacolo diventa un mezzo per diffondere un messaggio sociale e politico. Lo spettacolo Rosa Luxembourg con Adriana Asti come protagonista del 1976 è espressione di quel teatro sociale e politico, dove Squarzina lascia al pubblico la possibilità di schierarsi con i personaggi della storia o in Una delle ultime sere di Carnovale di Goldoni in cui Squarzina dichiara il suo dissenso verso l’autore stesso e tutto il mondo borghese.

Squarzina ha voluto fare testamento al mondo teatrale contemporaneo per segnare una diaspora con il contesto classico e tradizionale dell’antica e nobile arte del Teatro. Ci sarebbe da chiedersi cosa sarebbe adesso il Teatro senza personalità ed espressioni filosofiche ed artistiche del Teatro come quelle dettate da Strehler, Ronconi e dallo stesso Squarzina che hanno destrutturato completamente il teatro e l’hanno messo a disposizione del pubblico, ponendo al primo posto lo studio e la ricerca di un teatro diverso, popolare. Probabilmente senza di loro, noi non esisteremmo nemmeno.