Tra racconti, memorie e ricerca antropologica, Vico del Gargano si specchia nella sua anima più autentica.

di Michele Angelicchio

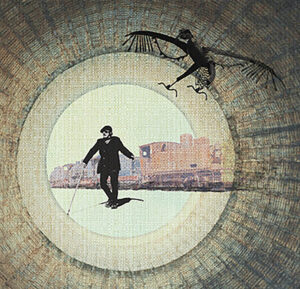

Una serata intensa, ricca di suggestioni, riflessioni e domande, quella che si è svolta lo scorso venerdì 25 luglio a Vico del Gargano, perla delle alture nel cuore del promontorio del Gargano, nel suggestivo scenario di Largo San Pietro, per la presentazione del libro-inchiesta La mupìa di Giuseppe Aguiari. Un appuntamento fortemente evocativo, che ha saputo intrecciare indagine antropologica, memoria collettiva e spirito popolare in un evento dal tono solenne ma aperto, acceso e partecipato. La mupìa, termine intraducibile e sfuggente, è stata al centro di una vera e propria esplorazione collettiva: non una definizione precisa, ma un viaggio dentro l’anima vichese.

Un fenomeno culturale e sociale che sfuma tra la realtà e il racconto, tra l’atteggiamento dell’animo e il patrimonio della memoria. È stato chiaro fin da subito che nessuna risposta definitiva sarebbe arrivata – e forse non era nemmeno attesa – perché la mupìa si cela, si traveste, si ride addosso, si fa ironia e introspezione. Il libro è il frutto di una ricerca durata due anni, curata dall’Associazione culturale Ncvò Cappà Nsciaun, e fondata su un ampio campione di oltre mille vichesi. Il lavoro non è soltanto una raccolta di testimonianze, ma un vero documento antropologico, denso di significati, aperto a sviluppi futuri. Aguiari stesso ha sottolineato come questo volume sia soltanto un primo passo, un invito a proseguire nella comprensione della mupìa, come chiave di lettura per decifrare l’identità più autentica del paese.

A fare da cornice, un luogo ricco di simbolismo: il cimitero monumentale di Vico, spazio sospeso tra memoria e silenzio, tra Spoon River e meditazione popolare. Un parterre autorevole ha arricchito il confronto: il giornalista Livio Costarella ha moderato la serata, mentre la prof.ssa Cristiana Natali, antropologa dell’Università di Bologna, ha offerto un importante contributo accademico. Ha sottolineato il valore delle ricerche nelle micro-realtà locali e delle contaminazioni culturali che da esse si originano, come raggi che si propagano da un centro apparentemente marginale. Nel corso della serata, il tono è oscillato tra rigore scientifico e licenza poetica.

È emersa una visione della mupìa che si nutre di determinazione, identità, ironia e mistero, ma anche di elementi contraddittori e talvolta controversi. Un’identità sfaccettata, come una matrioska che, aperta, ne rivela sempre un’altra. Si è ricordato il pensiero di Filippo Fiorentino, che nella mupìa vedeva un valore positivo, e quello più severo del frate Michelangelo Manicone, critico verso certi tratti della comunità vichese. Ma a prevalere è stata la volontà di raccontarsi senza filtri, con affetto e disincanto. Tutto chiaro, dunque? Nient’affatto. La mupìa ha resistito, si è lasciata accarezzare ma non afferrare. Ha riso sorniona da sotto il campanile di Monte Tabor, coperta da nubi grigie, lasciando il pubblico a interrogarsi su ciò che resta nascosto tra le pieghe di un’identità collettiva mai del tutto decifrabile.

Come direbbe Pirandello, “non è una cosa seria”; eppure è una cosa dannatamente vera. E se fosse solo un sogno? Come nell’ultima battuta del Sogno di una notte di mezza estate, Shakespeare ci viene in aiuto: «Pensate di aver dormito, e che questa sia una visione della fantasia». Così si chiude la serata, con la sensazione che la mupìa sia più viva che mai, e che il viaggio per comprenderla sia appena iniziato.