L’Europa è al centro dell’attenzione, in questi giorni; altrettanto lo è la guerra e il riarmo, la globalizzazione, i dazi … Molti i libri e gli articoli di pregevoli autori che parlano della guerra e della pace. Oggi, però, non vogliamo recensire un solo libro, come d’uso, bensì tracciare un percorso di letture per entrare, con la curiosità che solo la cultura può nutrire, nell’Europa della guerra e in quella della pace, perché mai come oggi il presente si è fatto Storia, una storia da approfondire per capire il futuro.

A proposito di guerra

«Il mondo è quel che è, cioè poca cosa» scriveva Albert Camus in un bell’articolo dell’8 agosto 1945, oggi raccolto nel secondo volume dei suoi Essais (1965). «È quel che ognuno sa da ieri. […] Ci si dice in effetti, in mezzo ad una quantità di commenti entusiastici, che una qualsiasi città di media importanza può essere totalmente rasa al suolo da una bomba della grossezza di un pallone da football. I giornali americani, inglesi e francesi si dilungano in eleganti dissertazioni sull’avvenire, sul passato, sugli inventori, sul costo, la vocazione pacifica e gli effetti bellici, le conseguenze politiche e persino il carattere neutrale della bomba atomica. […] La civiltà meccanica è giunta al suo ultimo grado di ferocia».

Ecco, la vocazione pacifica, il carattere neutrale delle armi, della guerra, della distruzione di massa. Un ossimoro che non smette di andare di moda. Fa parte del sistema; triste a dirsi, è utile al sistema. Per Vladimir Lenin, come emerge dalla raccolta antologica dei suoi scritti Guerra e Pace (1966), «la guerra è la continuazione della politica» (sic!).

Ebbene, leggendo attentamente la normativa e gli accordi europei si ha spesso l’impressione che alcune problematiche emergano solo quando si vuole che emergano. Da qualche mese si parla di riarmo, ma la Military Mobility, ad esempio, prendeva corpo già ad aprile di un anno fa, ossia ben prima dell’elezione di Trump, ben prima dei lavori per un accordo Russia-Ucraina.

Sembra quasi che in Europa l’idea della guerra riaffiori per corsi e ricorsi storici di vichiana memoria. Il filosofo e scrittore Marcello Veneziani, sul quotidiano La Verità del 19 febbraio 2025, correttamente afferma che l’Europa è prigioniera della coazione a ripetere gli stessi errori di sempre: «L’Europa è una caricatura di se stessa già da prima di Trump, e il modo con cui c’imbarcammo spinti da Biden e Zelenskij in quell’avventura senza uscita, lo comprova» Oggi si ipotizzano «soluzioni e cedimenti territoriali che se fossero stati oggetto di negoziato dall’inizio, avrebbero con ogni probabilità risparmiato la guerra, l’aggressione, il martirio del popolo ucraino, la morte di centinaia di migliaia di soldati russi e ucraini, la distruzione di città e strutture vitali».

Del resto, siamo tutti consapevoli che un’avanzata americana in territori che avrebbero dovuto rimanere neutrali per antichi accordi, avrebbe generato dissidi. E l’Europa, imbarcandosi al fianco degli Stati Uniti nella guerra russo-ucraina, addirittura fornendo armi, ancorché per la pace, e mettendo sanzioni alla Russia, che si sono rivelate un gigantesco boomerang, ha contribuito ad alimentare il conflitto.

L’economista americano Benn Steil, nel suo libro Il Piano Marshall (2018) ritiene che, fornendo aiuti ai Paesi più in crisi del secondo dopoguerra, l’America abbia posto le basi per il patto politico e militare sottostante gli accordi NATO e, conseguentemente, abbia determinato l’inizio della guerra fredda. In buona sostanza, foraggiare i Paesi europei era stato un modo per crearsi avamposti, luoghi dove stabilire basi americane il più vicino possibile ai confini sovietici. Ed è una politica, se ci pensiamo, che non ha mai smesso di essere praticata, pur oggi, in assenza della guerra fredda.

Anche Papa Francesco ha detto che è stato l’Occidente, o, meglio, la NATO ad abbaiare alle porte della Russia.

E alle stesse conclusioni sono giunti sia Alessandro Orsini, autore del libro Ucraina Palestina, nel quale si parla di un preliminare accordo tra Ucraina e Russia, saltato a causa dell’intervento degli Stati Uniti, sia Franco Battaglia nel suo recente libro Cara Giorgia, e se avesse ragione la Russia? (2024), chiarissimo e molto interessante. Del resto la capacità di analisi storica e di estrema sintesi non sono estranee a Battaglia. In brevi articoli pubblicati sul sito www.nicolaporro.it, egli ben ricostruisce il conflitto: nel 1922 la Repubblica Sovietica d’Ucraina presenta territori nuovi rispetto alla precedente Repubblica Popolare, poiché si annettono territori del nord, ove insiste Kiev, e territori riconquistati all’Impero Ottomano; nel 1954 l’URSS annette all’Ucraina anche la Crimea; al crollo del muro di Berlino, dunque, l’Ucraina ha territori molto più vasti di quelli d’origine e le vengono lasciati in virtù della Dichiarazione di Sovranità del 16 luglio 1990, il cui art. 9 prevede il mantenimento della neutralità militare e la denuclearizzazione, promesse riportate nella Carta Costituzionale. Patto comprensibile. La Russia vuole un cuscinetto neutrale tra se stessa e i Paesi NATO. Sarebbe stato considerato un attacco alla Russia agire diversamente, portando, ad esempio, l’Ucraina o altri Paesi confinanti verso la NATO? Come scrive Battaglia, nel 1997 un Joe Biden ancora senatore del Delaware afferma proprio questo, in contrasto con ciò che metterà in atto da Presidente. Ad un Convegno sull’espansione della NATO, infatti, le sue parole sono: «Penso che l’ammissione dei Paesi baltici nella NATO creerebbe grande costernazione e potrebbe provocare una reazione vigorosa e ostile da parte della Russia». Nel 2019, però, l’Ucraina modifica la Costituzione proprio su quei punti, dichiarando di voler aderire alla NATO e gli Stati Uniti la appoggiano, coinvolgendo tutti i Paesi gravitanti nella loro orbita.

Sembra un attacco a Mosca in piena regola, ma c’è chi non la pensa così.

In un altro bel libro di cui si consiglia la lettura, Guerra o Pace (2025) di Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Esteri della Camera, si afferma che è la Russia a spingere verso Occidente, che la dichiarazione d’intenti di Putin è quella apparsa sul Financial Times: «Il nostro futuro è nel nostro passato e il nostro passato è fatto di religione, tradizione e dei nostri antichi confini». L’Autore, nel capitolo quinto, individua una possibile soluzione del conflitto attuale e degli eventuali futuri in una politica UE volta all’annessione all’Europa dei Paesi dell’Est e dei Balcani, che potrebbe concludersi rapidamente attraverso le cosiddette clausole passerella nei Trattati esistenti: «Un allargamento immediato e incondizionato dell’UE fino a comprendere tutti i 35 Stati che già sono, anzi che sono sempre stati europei, pur essendo politicamente difficile è comunque assolutamente necessaria. […] Comunque finisca la guerra in Ucraina, l’Unione europea dovrà a sua volta reagire, formulare una propria risposta politica».

Sulla stessa linea sembra muoversi Edward Luttwak, politologo ed esperto di storia militare, autore di un interessante libro, Strategia. La logica della guerra e della pace (1989), il quale ha recentemente affermato che la guerra in Ucraina potrà finire solo con l’annessione della stessa alla UE e, quindi, con la resa della Russia. È probabile che la guerra in Ucraina finirebbe, in tal modo, ma non è detto che non ne inizierebbe un’altra di più vasta portata. Di sicuro nel libro Strategia è ben descritto il ruolo del paradosso e della contraddizione nel praticare la guerra.

L’osservazione di Tremonti su una risposta politica europea apre la porta verso l’altra faccia dell’Europa, quella pacifica, quella che non si occupa di guerra. Ma è una faccia per vedere la quale è richiesta una lente speciale che colga la sua natura, perché l’Europa unita è nata come comunità economica, ma è diventata un pericoloso organismo politico sovranazionale, un leviatano che mette bocca su ogni materia, anche sulla politica interna dei singoli Paesi, il tutto seguendo logiche finanziarie. Non a caso i vertici europei sono o sono stati anche vertici bancari.

A proposito di pace

L’Europa della pace c’è, dunque, ma a volte è più politica che economica e senza dubbio parecchio maldestra.

Sempre il bravissimo e sagace Marcello Veneziani, ne La Verità del 2 giugno 2024, così disegna il quadro generale: «Il peggior nemico dell’Europa, degli europei e delle nazioni europee è oggi l’Unione Europea. Gioca contro se stessa e fa di tutto per farsi del male, sfigurarsi e sfigurare. Scherza col fuoco della guerra mondiale. Non genera integrazione europea, ma disintegrazione nazionale».

Lo scrittore norvegese Jon Fosse, premio Nobel per la Letteratura, nel suo libro Il mistero della Fede (2024), così descrive l’Unione Europea: «L’intero progetto dell’UE è antieuropeo, l’essenza dell’Europa è la diversità, in tutti i sensi, mentre l’UE rappresenta, se non proprio l’uniformità, sicuramente l’omologazione, dove qualcuno che rappresenta un’autorità centrale decide che la gente non può usare lo snus. È scandaloso. L’omologazione, che sia dettata dal potere del denaro, da decisioni politiche o dalla burocrazia, mi ripugna profondamente. Io sono un grande sostenitore dell’Europa ed è proprio per questo che sono contro la UE».

Al contrario, Romano Prodi, nel libro Il dovere della speranza (2024), identificando l’Europa con l’Unione Europea, osserva che «nessuno si ingegna per provare a salvare le conquiste che hanno reso l’Europa la terra dei diritti e delle libertà solidali».

Leggendo queste parole, sembra ci siano due Europe, o, meglio, due Unioni Europee. È necessario analizzare i fatti. Sempre.

L’Europa contemporanea prende forma nell’immediato dopoguerra: gli accordi di Bretton Woods, il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea legata al Piano Marshall, il MEC, la CEE e, infine, l’UE, passando per le parole forse un po’ inquietanti di Luigi Einaudi (Opera Omnia, sub Bretton Woods, a cura della Fondazione Luigi Einaudi, in www.luigieinaudi.it), quando, entusiasta per gli accordi di Bretton Woods, si mostrò caldamente favorevole alla perdita della sovranità monetaria. Oggi, però, sembra aver perso la componente prevalentemente economica e libertaria. Con il tempo, la finanza ha preso il posto dell’economia e si è infiltrata nella politica, penalizzando il sistema produttivo e lavorativo. Gli Stati hanno, dunque, perso progressivamente la propria libertà. Nazionalismo sembra diventata una parola proibita. Per contestarla, è stato recentemente difeso a spada tratta il Manifesto di Ventotene, contenitore di utopie nato nel 1941, ossia nel pieno della guerra mondiale, nato in contrapposizione allo Stato fascista, sicché qualunque nazionalismo era da considerarsi foriero di guerra e distruzione, mentre la speranza di un mondo roseo era da riservarsi ad un’Europa unita governata da un socialismo rivoluzionario fortemente attratto dal vortice stalinista.

Nazionalismo implica, in realtà, un giusto legame con le tradizioni culturali, sociali ed economiche.

Ma quanto è a rischio in questa Europa o quanto l’Europa unita è a rischio in un contesto nazionalistico?

La lega anseatica medievale, ben spiegata da Angelo Pichierri nel suo pregevole saggio Città Stato. Economia e politica del modello anseatico (1997), è, forse, un primo abbozzo di mercato comune europeo. Il problema è che finì quando i particolarismi, le differenze (religione, costume, politica interna …) divennero disgreganti.

Ultimamente, una parte degli italiani inneggia agli Stati Uniti d’Europa, dimenticando che gli Stati Uniti d’America hanno un sistema normativo costituzionale in comune, un’unione politica, un’unica lingua ed un’antica tradizione federale.

La corsa ad un totalitarismo europeo comporta, come per ogni totalitarismo, una progressiva debolezza democratica nazionale, come osserva William Chamberlin nel libro L’utopia del collettivismo (1948), una discesa verso mollezza e fragilità, matrici dell’inettitudine a «suscitare nella massa dei cittadini un vivo spirito pubblico».

Il mondo in cui l’Europa di oggi si è tuffata è quello della globalizzazione; è passata dagli accordi di Roma e di Maastricht al WTO, che ha determinato uno spostamento ad Est di produzione e capitali, generando un rapido e progressivo impoverimento di gran parte dei Paesi occidentali. Le nostre eccellenze industriali si sono via via volatilizzate. Si è perduto il senso della concorrenza, ossia di quella sana rivalità che porta alla crescita e matura «come un fermento le forme della cultura arcaica» per dirla con il Johan Huizinga dell’Homo ludens (1949). Anni fa, forse in occasione dell’entrata della Cina nel WTO, Giulio Tremonti profeticamente disse: «Oggi vi sentite ricchi a comprare merce cinese a 1 euro; continuando così potrete permettervi solo merce cinese a 1 euro».

Ed è esattamente quel che è accaduto e che ha portato alla crisi economica globale del 2008.

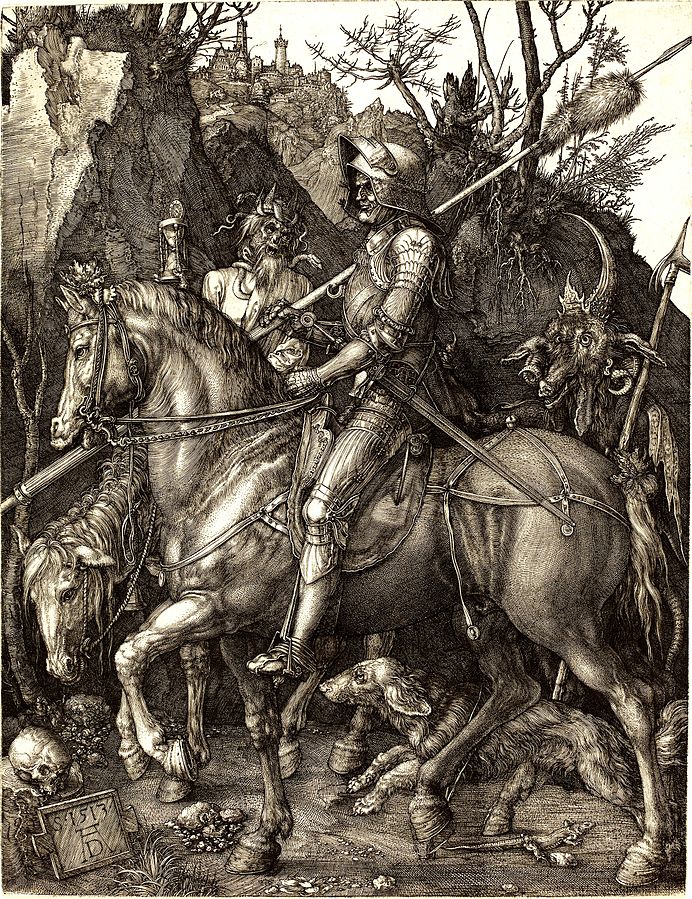

Come afferma Dominique Venner in Un samurai d’Occidente (2013), l’uomo globalizzato ha perduto l’incorruttibilità del Cavaliere di Dürer, il quale marcia verso la Morte, fine naturale d’ogni cosa, incurante del Diavolo; sì, l’uomo globalizzato ha perduto la capacità critica e segue il Diavolo fin nelle braccia della Morte, consentendogli di abbreviare quel cammino. Un Diavolo, potremmo dire, avvezzo al gioco finanziario, al green deal, al politicamente corretto e chi più ne ha, più ne metta.

«Il Novecento finisce in croce» scrive Marcello Veneziani ne Il secolo sterminato (1998). «Due assi sembrano inchiodarlo e costringerlo ad un’interminabile agonia». Sull’asse orizzontale globalizzazione e tribalizzazione, ossia da un lato l’universalismo e dall’altro, inevitabile contrappeso, il particolarismo, che urla e vuole i suoi spazi. Sull’asse verticale tecnica e nichilismo, ossia in basso la tecnica, con la voglia e la capacità di fare, in alto un cielo fatto di nichilismo esistenziale dovuto all’inutilità di ogni sforzo praticato stando stesi in terra, sotto la zampa potente di una gigantesca creatura sovranazionale.

La crisi economica del 2008 ha segnato con la difficoltà, con l’asprezza, con la povertà molte famiglie. Dal libro Elegia Americana (2017) di James David Vance, attuale Vicepresidente degli Stati Uniti d’America, emerge giustappunto quella crisi, tradotta in un racconto della sopravvivenza che parte dalla sua famiglia e dalle sue origini per estendersi all’America tutta e che ricorda il romanzo Furore (1939)di John Steinbeck, il viaggio della speranza di Tom Joad e della sua famiglia nell’America della grande crisi seguente al crollo di Wall Street del 1929.

E, se ci pensiamo, i dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlano proprio di questo.

Da un lato, considerata l’entità, assumono una valenza politica di tipo autarchico, che, per quanto riguarda l’Italia, fu una scelta economicamente vincente dopo il crollo di Wall Street del 1929 e che potrebbe valere anche per gli Stati Uniti di oggi: incremento della produzione nazionale, sia agricola che manifatturiera, predilezione per il consumo di beni nazionali. Dall’altro, come afferma Tremonti, rappresentano una scelta risarcitoria. Risarcimento per il danno economico originato dalla crisi indotta dalla globalizzazione.

Forse, però, tra le voci risarcitorie c’è anche qualcos’altro. Potrebbe esserci l’iperfetazione normativa europea, che, in questi anni, oltre a paralizzare il sistema economico degli Stati membri, ha di fatto bloccato l’importazione di alcuni prodotti americani. Una sorta di dazio in maschera. E bene ha fatto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a non replicare con altri dazi.

Le esportazioni statunitensi sono da tempo colpite da più parti. Pensiamo alla direttiva europea CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) del 25 luglio 2024, che per le grandi imprese prevede obblighi molto rigorosi, imponendo che vengano garantiti gli standard europei di sostenibilità ambientale e dei diritti umani, sia avuto riguardo ai propri prodotti, sia avuto riguardo a tutta la catena di attività, quindi anche ai componenti acquistati dai subfornitori. Nel mondo del diritto si chiama probatio diabolica. L’oggettiva impossibilità di garantire quanto richiesto genera di fatto un blocco nell’esportazione in Europa del prodotto statunitense.

Pensiamo, ancora, alla insana previsione di non immatricolare più le auto a combustione a partire dal 2035. Un’iniziativa del genere, oltre a non rappresentare affatto un vantaggio ecologico, anzi, avuto riguardo al ciclo produttivo e di smaltimento delle vetture elettriche, è un danno, di fatto mette un freno alla esportazione in Europa di autovetture non elettriche. Stellantis, ad esempio, produce molti modelli Jeep negli Stati Uniti, che, pertanto, stanno già subendo un sensibile calo nelle vendite in Europa.

Di esempi ce ne sono a iosa. Basta leggere il National Trade Estimate Report sulle barriere commerciali, tra ostacoli tecnici, politiche su farmaci, fitofarmaci e alimenti, appalti pubblici, copyright e quant’altro.

Peraltro, la legiferazione europea sovrabbondante, poco chiara e il più delle volte inutile, non crea problemi solo nei rapporti con i Paesi extraeuropei, ma anche in quelli tra Stati membri. Partorisce norme in tema di transistor e griglie per il barbecue, insetti da mangiare, prevede sanzioni per tralci di uva troppo rigogliosi o per eccesso di flautolenza delle mucche e, poi, minimizza allarmi sociali come, ad esempio, l’immigrazione clandestina, che sta portando, soprattutto in Italia, non già all’integrazione ma allo scontro culturale, religioso, linguistico, come costantemente sottolineato con grande impegno dall’Europarlamentare Roberto Vannacci.

Sotto questo profilo, possiamo dire che l’Europa, questa Europa della pace è anche manipolatoria e ingannatrice.

Manipolatoria perché tende ad assoggettare le Nazioni attraverso escamotage che annientano capacità critica e reattiva. Il condizionamento sociale nel periodo pandemico ne è l’esempio primo, ma altrettanto potente è la diffusione ripetitiva del pensiero unico, della (contro)cultura della cancellazione, delle imposizioni woke, dello stravolgimento del sistema valoriale anche religioso.

Ingannatoria perché, le sue decisioni sono spesso prese all’ombra di una falsa rappresentazione della realtà.

L’Ulisse di Omero ci insegna che con l’inganno si possono vincere le guerre, quello di Dante arriva a condurre a morte amici fiduciosi: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza».

Come l’anima di Ulisse si sia reincarnata in un’Unione di Stati è fatto ancora da esplorare.

L’inganno più eclatante è sicuramente l’ingresso nell’euro, che agli italiani, con una lira già in crisi, soprattutto dopo il mercoledì nero del 1992, anno della manovra finanziaria di George Soros che causò il tracollo della lira e della sterlina, venne infiocchettato come un vantaggio, mentre sembrava, sotto molti aspetti, una risposta di sottomissione alle istanze tedesche. Cito ancora Tremonti in un’intervista del 3 gennaio 2022 (Vista Agenzia Televisiva Nazionale): «Mi fu detto – e lo ricordo bene – da un grande Presidente svizzero: “Si trovano sul lago Lemano i banchieri tedeschi che non vogliono l’Italia nell’euro e gli industriali tedeschi che temono l’Italia fuori dall’euro”, perché un’Italia aggressiva e competitiva avrebbe spiazzato i loro prodotti. […] L’Italia non è entrata nell’Euro perché il governo italiano, diciamo Prodi, è stato tanto capace. […] L’Italia è entrata perché si pensava che fuori fosse troppo competitiva».

E a pensarlo era la Germania.

Indro Montanelli, con la sua raffinatissima ironia, disse: «Quando si farà l’Europa unita, i francesi ci entreranno da francesi, i tedeschi da tedeschi e gli italiani da europei». Non gli si può dare torto ancora oggi.

In conclusione, potremmo dire che in questa Europa, più da ricostruire che da riarmare, sicuramente c’è molto da leggere e da approfondire.