Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana: un viaggio per scoprire le tecniche e i protagonisti dell’opera grafica

Di un’artista non si finisce mai di scoprire un dettaglio, un aspetto, una caratteristica. Anche un particolare modo di creare e realizzare un’opera. C’è una mostra all’Orangerie della Reggia di Monza che svela dei lati inediti, una serie interessante di modalità di produzione che ciascun artista scelto ha fatto propria: la grafica.

Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del ‘900, aperta fino al 23 febbraio 2025, curata da Simona Bartolena con Enrico Sesana e Luigi Tavola, mette al centro un numero importante di opere create con tecniche diverse; non dipinti e pitture ma disegni, litografie, incisioni, acqueforti, pochoir, silografie, realizzate in un arco di tempo che va dalla seconda metà dell’Ottocento alla metà del Novecento. Un secolo di storia e di soggetti, interpretato da un ricco elenco di protagonisti.

Renoir, Picasso, Henri de Toulouse-Lautrec, Cézanne, Manet, Mirò, Chagall, Morandi, Boccioni, Kandinskij, Klee, Dubuffet, Burri, e la lista continua. A Monza sono raccolte le grandi avanguardie artistiche attraverso l’opera grafica: un viaggio che permette di scoprire un dettaglio, un modo alternativo di produrre. La novità risiede proprio in questo: l’esposizione al pubblico di pezzi unici, inediti, poco conosciuti che rappresentano un’alternativa al pennello e alla classica tavolozza di colori. Sperimentazioni personali grazie a tecniche diverse.

Non sempre comprensibili e intuibili, i soggetti racchiudono una parte inaccessibile, privata del suo ideatore. I fogli sono una pagina aperta dove ciascuno ha lasciato qualcosa di sé, un momento particolare della vita, un’idea nata chissà come, un’intuizione, un luogo riservato. All’Orangerie della Reggia di Monza si vive, in sostanza, un’esperienza confidenziale con ciascun’opera.

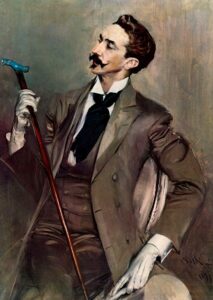

Meraviglia e curiosità sorgono davanti agli occhi socchiusi, le labbra sottili, un po’ corrucciate in un mezzo sorriso di Jeanne Granier di Toulouse-Lautrec, o di fronte al disegno sintetico, essenziale del toro di Picasso. C’è la bellissima ballerina di Matisse, ricca di dettagli, a braccia conserte con una gamba piegata e l’altra che quasi nasconde il piede, dietro lo sgabello. Delicatezza e la dolcezza traspaiono ne L’enfant au biscuit di Renoir, una piccola “mosca bianca” nella sua produzione tutta en plein air.

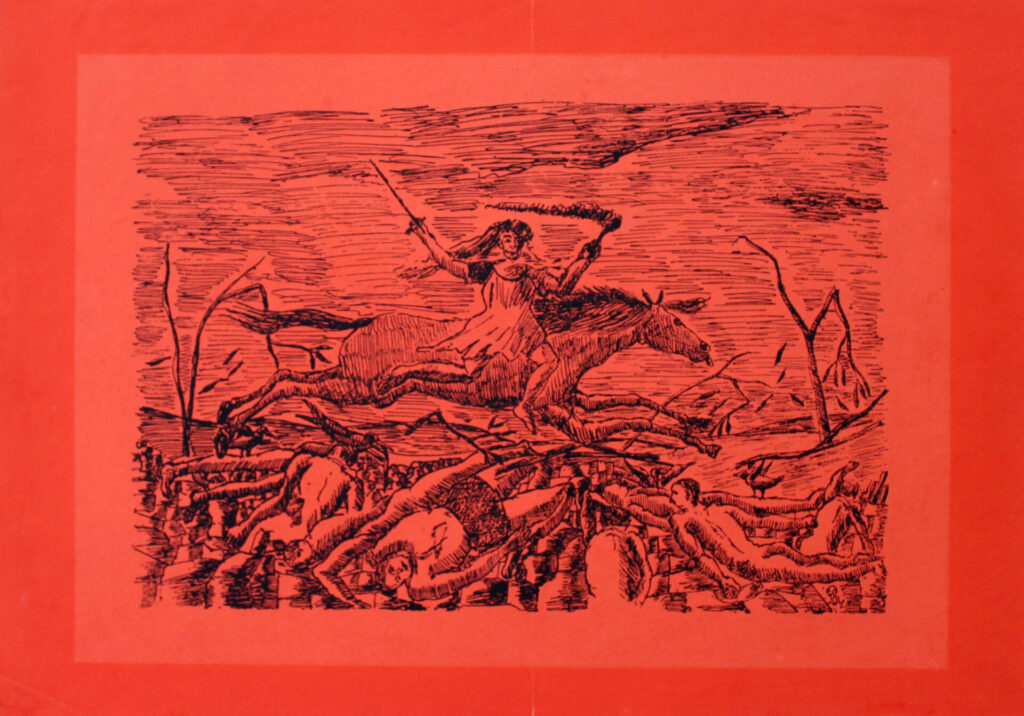

Diversa è, invece, la posa rilassata di Louise nue sur un canape di Suzanne Valdon, nuda e abbandonata al sonno. Abbozzati e immersi nella loro attività sono Les baigneurs (grande planche) di Cèzanne; mentre di tutt’altro tenore e stampo semantico è La barricade di Manet, rappresentazione della guerra civile scoppiata a Parigi nel 1871. Sembra quasi una fotografia, dai toni in bianco e nero, Les Démolisseurs di Paul Signac: lo scatto della fatica e dalla solitudine del duro lavoro.

Non manca il Simbolismo, con Max Klinger e le allegorie presenti in Bar und Elfe, e La cattedrale di James Ensor, gremita, o gli Insetti peculiari (una libellula e uno scarafaggio, con le sue sembianze) sempre dello stesso pittore belga.

Proseguendo il percorso e l’arco temporale proposto, ci si imbatte nel Cubismo, che fece uso delle stampe d’arte: il già citato Picasso, ma anche Braque, Jacques Villon (fratello di Duchamp e di Raymond Villon), Juan Gris, Fernand Léger. Scomposizione degli spazi, essenzialità delle forme nelle loro opere.

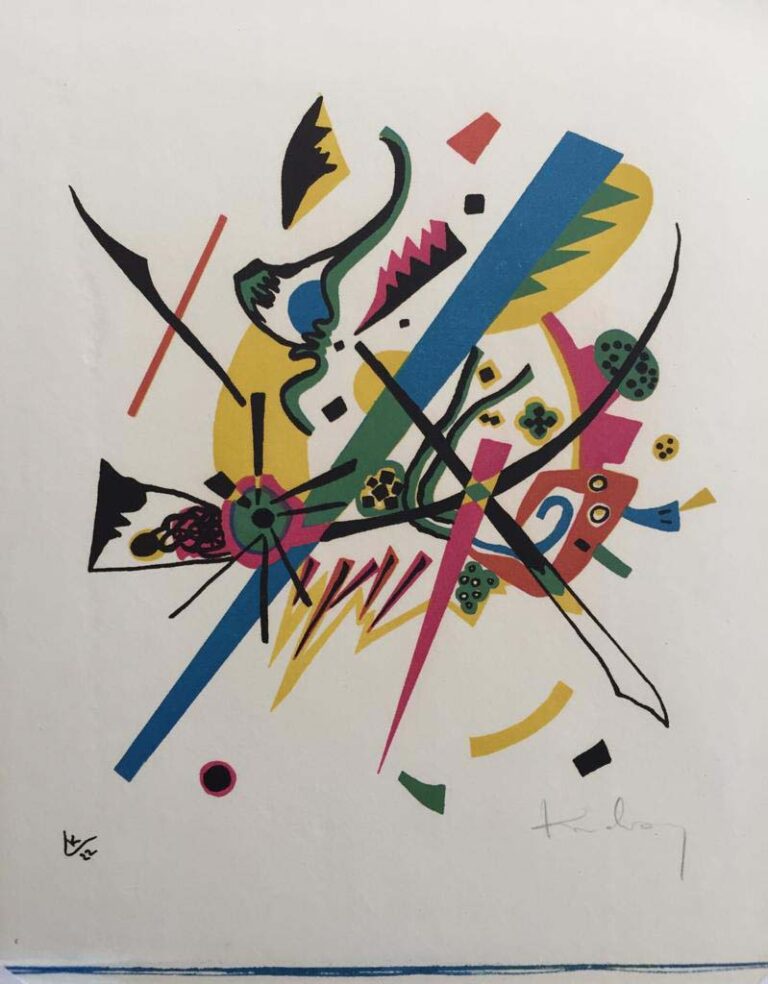

Altri due movimenti, due scuole abbracciarono la tecnica grafica come strumento per sperimentare e dare consistenza alle idee, alle ispirazioni. La scuola del Bauhaus e il gruppo tedesco Die Brücke, ognuno con propri esiti. Per la prima, emerge l’astrattismo, i giochi di colore, l’utilizzo di supporti diversi con Vasilij Kandinskij e i suoi piccoli mondi Kleine Welten I e Kleine Welten VI. Presenti altri due grandi interpreti della scuola d’arte e design come Paul Klee con la scomposta, preziosa Seiltanzer e Oskar Schlemmer.

La novità, la contrapposizione, il tratto marcato e veloce, spigoloso del Die Brücke sono portati da Schmidt-Rottluff e la sua Melancholie, il volto poetico e quasi sofferte del Prophet, il profeta di Emil Nolde, il severo, barbuto e quasi inquietante Kopf eines bärtigen Fischers di Max Pechstein. A testimoniare l’impiego di materiali (come il legno) e di tecniche diversi ci pensa l’incisione toccante e aggrovigliata di Raoul Dufy, L’amore.

Per il Futurismo sono esposte due personalità: Umberto Boccioni con La madre che lavora all’uncinetto, molto semplice e delicata e Luigi Russolo.

Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del ‘900 spazia e contempla numerosi nomi dell’arte italiana: Giorgio Morandi con la rara Natura morta con il cestino del pane, Lucio Fontana, Marino Marini, Gino Severini, Massimo Campigli, Giuseppe Viviani, Emilio Vedova con Scontro di situazioni opera 13, e Alberto Burri con Combustione.

Degne di menzione sono le lastre, di grand impatto, di Crocifissione realizzate da Georges Rouault, ma l’elenco non finirebbe.

Il centinaio di opere, tra le più diverse, copre un lasso di tempo lungo e prolifico. Le produzioni più contemporanee sono, a livello generale, meno intuibili e più difficili da capire a colpo d’occhio. Molto spesso la scomposizione, l’astrazione fanno del soggetto qualcosa di inafferrabile, addirittura inaccessibile.

Di fatto, quella alla Reggia di Monza è un’esposizione visiva diversa, dove emerge un uso diverso ma anche poco conosciuto ai più della grafica e della stampa d’arte. Senza nulla togliere alla pittura, poter vedere da vicino un’opera diversa, un impiego sperimentale delle acqueforti o di altre tecniche è un’esperienza, forse, più delicata e fragile, da vivere nei confronti di un’artista. Significa osservarlo da un’altra visuale e scoprire qualcosa di nuovo. Fogli colmi di vita e di pensieri, mani, sfumature, intenti fortemente individuali.

Questa mostra è un percorso personale, ricco, talvolta poco facile ma soprattutto confidenziale, tra la propria sensibilità e quella tangibile, sfuggente e preziosa di ciascun artista.

Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del ‘900 è curata da Simona Bartolena con Enrico Sesana e Luigi Tavola, prodotta e realizzata da ViDi cultural, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, con il Patrocinio del Comune di Monza, col contributo di Bper Banca e travel partner Trenord.

28 settembre 2024 – 23 febbraio 2025 (Orangerie, Reggia di Monza)

Immagine in evidenza / di copertina: Wassily-Kandinskij, Kleine Welten I, 1922, litografia a colori, 247 x 218 mm, 230 esemplari, Roethel n.164